07/01/2024

Un texte de Stéphane Barsacq sur les "Propos réfractaires" de Luc-Olivier d'Algange:

Saint-Augustin raconte ses erreurs, Rousseau justifie les siennes, Stendhal a les impudences des masques, Gide est plus près du modèle que du tableau et de la pose que de la grâce. La sincérité de Luc-Olivier d'Algange est d'une exactitude nonchalante. L'observation n'y est pas au piquet ni figée et morte comme le glacier d'Amiel; ici l'oiseau rend des libertés avec son arbre. Il se retranche mais il tranche. Il a des fenêtres qui donnent sur la guerre, sur la sottise, sur l'Europe. Prudent, il ne bégaye pas; avisé, il n'est pas irrésolu. Il est assez original pour citer souvent parce que l'esprit naît dans une société d'esprits. S'il nous parle de lui, c'est qu'il nous connaît. On ne le range pas parmi les philosophes parce qu'il refuse leurs cages, leur jargon, leur pédanterie, leurs querelles de fantômes. Aussi quelle succulence de langage ! J'aime Luc-Olivier d'Algange comme il aime Paul Valéry. "Les fous nous rendent fous, les sages nous rendent sage sans le vouloir".

Stéphane Barsacq

Luc-Olivier d'Algange, Propos réfractaires, éditions de L'Harmattan.

19:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Un article de Maximilien Friche paru dans "Zone critique":

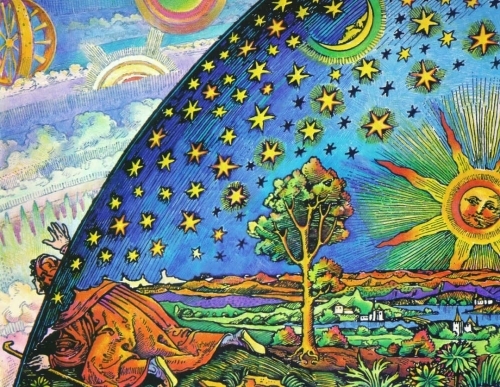

Dans Propos réfractaires, Luc-Olivier d’Algange s’attaque au Moderne qui est contre tout ce que nous aimons. L’auteur nous propose tout simplement de partir au combat pour l’Âme du monde, mais avec un zeste de désinvolture et dans la joie de contempler les éternités chatoyantes.

s

s

« Être réfractaire, ce n’est pas être révolté avec le pathos moderne, c’est rompre là, avec calme et le plus simplement du monde afin de demeurer fidèle à l’essentiel. » A la lecture du dernier essai de Luc-Olivier d’Algange, ne vous attendez pas à un énième pamphlet réac. Ce n’est pas du tout le genre de notre dandy métaphysique. Ce qui est en jeu dans Propos réfractaires relève de la raison d’être. Et nous entrons dans ce livre comme nous entrons en conversation avec un ami qui va à la rencontre de la pensée en cherchant ses mots. Quelques références sont parsemées comme des balises : Bloy, Blanchot, Guénon, Dominique de Roux, Nietzsche, Daumal, Dante. Pas de dialectique ici, on ne peut utiliser l’outil de celui que l’on veut combattre sans le rejoindre dans l’arène et devenir son simple reflet. Luc-Olivier d’Algange ne cherche pas à convaincre car il ne cherche pas à tromper. Comme Sainte Bernadette, il ressent juste le devoir de nous le dire. Qu’il est doux de fréquenter celui qui parle avec autorité… celui-là distribue les aphorismes comme on ouvre les fenêtres d’un monde sentant le renfermé. Ses phrases se changent presque en dictons mâtinés de sagesse orientaliste. Ce qu’il nous livre ressemble parfois à la morale d’une fable et cette fable, nous la connaissons bien, c’est la farce de notre monde. Dans cette farce, Luc-Olivier d’Algange a identifié le protagoniste, c’est le Moderne. Ce Moderne, comme l’Homo Festivus de Muray, devient le masque archétypal figé d’un théâtre antique pour nos jours. Ce qui fige ce masque dans une grimace, est tout ce qui l’empêche d’être : le monde du travail, l’ère de la technologie, la société du contrôle, le dogme de l’utilité, le culte de la quantité… « L’arme du barbare moderne étant la haute technologie. » Mais cela ne s’arrête pas là car d’Algange a bien identifié que cette modernité était aussi un virus de la pensée ou plus exactement un refus de penser qui ordonne jusqu’aux décisions politiques. « Les modernes ont cette passion, nier l’évidence. »

Un plaidoyer pour l’incarnation et la vie intérieure

Pour notre auteur, face aux attaques que subit l’être, l’enjeu est de demeurer humain dans un monde qui veut nous faire trans-humains dans un confort post-humain. Voilà, « Les modernes fabriquent du chaos… ». Lui se fait plutôt le chantre de la tradition en action : « Je n’aime pas le passé ; j’aime ce qui est présent du passé. » La subtilité est de taille pour échapper au conservatisme et au moralisme et mieux combattre toutes ses formes insidieuses du totalitarisme moderne. Via l’érotisme des phrases, des saisons, l’invitation à convertir notre regard aux épiphanies, aux éternités chatoyantes, à reconnaître les symboles, à entrer en contact avec l’âme du monde, Luc-Olivier d’Algange nous offre un plaidoyer pour l’incarnation et la vie intérieure. « Symboliser est un acte amoureux. Noces du visible et de l’invisible. » Tout est pourtant mis en place pour brouiller ces épiphanies. Il faut dire que « L’immense gratuité de la création inquiète et scandalise les calculateurs, les impies. » Le Moderne ayant la pensée courte se contente de croire en l’homme et finit par être contre tout ce que nous aimons. Notre auteur dandy se veut chevalier. « Le combat pour l’Âme du monde oppose un sacrifice à un gâchis. Le moderne, ne voulant rien sacrifier, gâche tout. » En refermant ces Propos réfractaires, nous avons bien envie d’épouser cette chevalerie spirituelle proposée pour échapper au monde policier, de l’épouser avec cette pointe de désinvolture nécessaire à la lettre et l’esprit. « Être réfractaire, ce serait alors se souvenir que nous avons reçu. »

-

Propos réfractaires, essai de Luc-Olivier d’Algange, L’Harmattan, 2023

18:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

16/12/2023

Luc-Olivier d'Algange, les inédits de Gustave Thibon:

Propos d'avant-hier pour après-demain,

les inédits de Gustave Thibon

Le livre d'inédits de Gustave Thibon, qui vient de paraître aux éditions Mame, est un événement. L'ouvrage rassemble des notes, des conférences, « feuilles volantes et pages hors champs », lesquelles, pour les lecteurs non encore familiers constitueront une introduction du meilleur aloi, et pour les autres, une vision panoramique des plus instructives. Presque tous les thèmes connus de l'oeuvre sont abordés, et d'autres encore, où l'on découvre un philosophe dont la vertu première est l'attention. Il y est question de la France, des « liens libérateurs », formule qui n'est paradoxale qu'en apparence, des « corps intermédiaires », de Nietzsche et de Simone Weil, du mystère du vin, de l'âme du Midi, du Portugal, de la vie et de la mort. Ces « pensées pour soi-même », nous donnent la chance de remonter vers l'amont, vers la source d'une pensée qui ne se contente pas d'être édifiante et sauvegarde l'inquiétude, ce corollaire de la Foi, qui est au principe de toute aventure intellectuelle digne d'être vécue.

Encore qu'il eût, depuis plus d'un demi-siècle, des lecteurs fidèles, et, mieux encore, de ceux qui surent entrer en conversation avec lui et prolonger sa pensée et son œuvre, - tel Philippe Barthelet auteur d'un livre d'entretiens avec Gustave Thibon, et d'un magistral Dossier H consacré à l'auteur de L’Ignorance étoilée, aux éditions de L'Age d'Homme - il est à craindre que Gustave Thibon ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur, et surtout, à sa juste audace. Une image s'interpose : celle du « philosophe-paysan » qui se contenterait de dispenser une sagesse traditionnelle appuyée sur le catholicisme et l'amour de la terre.

Forts de cette vision réductrice, sinon fausse, on se dispense de le lire, de confronter son œuvre à celles des philosophes, plus universitaires, de son temps, et l'on méconnaît ce qu'il y a de singulièrement affûté, et sans concession d'aucune sorte, dans sa pensée érudite, mais de ligne claire et précise, sans jargon. Gustave Thibon, dans ces pages « hors champs », adresse au lecteur, une mise-en-demeure radicale, non certes au sens actuel de radicalisme, mais, à l'inverse, par un recours aux profondeurs du temps, aux palimpsestes de la pensée, à cette archéologie, voire à cette géologie de l'âme, à cette géographie sacrée, celle de la France, qui est, par nature, la diversité même, qui se décline de la Bretagne à l'Occitanie, et n'en nécessite point d'autre, abstraite, importée ou forcée.

Certes, la terre est présente, et Gustave Thibon rejoint Simone Weil dans ses réflexions sur l'enracinement ; certes, il est catholique, sans avoir à passer son temps à le proclamer, - mais ces deux évidences sont, avant tout, l'expérience d'une transcendance véritable, qui ne cède jamais à la facilité revendicatrice, à ces représentations secondes qui nous poussent, sur une pente fatale parfois, à parler « en tant que ». Gardons-nous, dit Gustave Thibon, de nous reposer dans l'image que nous nous faisons de nous-mêmes ou dans le sentiment, d'être, par nos opinions et nos convictions, une incarnation du « Bien ».

Il existe bien un narcissisme religieux, une satisfaction indue, une façon de s'y croire, au lieu de croire vraiment, une pseudo-morale de dévots, une « charité profanée » (selon l'expression de Jean Borella) que Gustave Thibon, dans ces inédits, n'épargne pas de ses flèches. On se souviendra, en ces temps hâtifs et planificateurs que nous vivons, de sa formule qui ne cesse de gagner en pertinence : « Il ne faut pas faire l'Un trop vite ». Contre la fiction d'un universalisme abstrait, Gustave Thibon propose un retour au réel , celui du monde, avec ses limites et ses frontières heureuses ; celui de l'homme qui défaille et parfois se dépasse. Il suivra Nietzsche, pas à pas, dans son « humain, trop humain », dénonçant les leurres, la morale comme masque du ressentiment et de la faiblesse, non pour « déconstruire », et se livrer au désastre dans « un vacarme silencieux comme la mort » ainsi que l'écrivait Nietzsche, - noble naufragé qui en fit la tragique expérience, - mais pour comprendre que le vide qui se dissimule derrière nos vanités est appel à une plénitude infiniment proche et lointaine.

La faiblesse exagère tout. Son mode est l'outrance. Elle conspue, elle maudit, elle excommunie avec la rage de ceux dont la Foi est incertaine. Ces Propos d'avant-hier pour après-demain, le sont aussi pour notre pauvre aujourd'hui. Nous avons nos Robespierre, nos Précieuses ridicules, nos propagandistes du chaos, sous l'habit policé des technocrates, perfusés d'argent public, et tous ont pour dessein de faire table rase de notre héritage pour y établir leurs fatras, leurs encombrements de laideurs, de fictions lamentables, autant d'écrans entre nous et le monde ; écrans entre nous et un « au-delà de nous-mêmes », vaste mais autrefois familier, comme le furent les Rameaux, Pâques, Noël. - ces temporalités qualifiées où les hommes se retrouvaient entre eux et en eux-mêmes à la recherche de « la juste balance de l'âme » : « Existence simultané des incompatibles, balance qui penche des deux côtés à la fois : c'est la sainteté » écrivait Simone Weil, citée, dans ces pages, par Gustave Thibon.

Philosophe-paysan, Gustave Thibon le serait alors au sens où il nous intime de nous désembourgeoiser, de cesser, par exemple, de considérer l'argent comme le socle des valeurs et de retrouver le « dépôt à transmettre » : le fief, la terre, la religion. « Le socle dévore la statue (…), avarice bourgeoise, aucune magnificence, pas de générosité ; abaissement des valeurs : pour le marchand tout se chiffre – et mépris des valeurs artistiques ; mentalité étriquée (…) ; règne du Quantitatif. Les « gros » ont replacé les « grands ».

Où demeurer alors ? Gustave Thibon nous le dit, en forme de devise héraldique : « Contre l'espoir dans l'espoir ».

Luc-Olivier d'Algange

22:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

03/12/2023

Un article d'Eric Naulleau sur les "Propos réfractaires" de Luc-Olivier d'Algange:

Un article d'Eric NAULLEAU sur les Propos réfractaires de Luc-Olivier d'Algange, Le journal du dimanche, 5 novembre 2023.

Pour une vie poétique

Révélation. Cioran et Philippe Muray ont un fils, commet l'appellent-ils ? Luc-Olivier d'Algange ! Ses Propos réfractaires plongent leurs racines plus profondément encore dans la tradition des moralistes du dix-septième siècle, que l'auteur prend soin de distinguer des moralisateurs : « Le moralisateur ne peut penser qu'en accord préalable avec son groupe : il ne pense pas ce qu'il pense, il pense ce qu'il faut penser, en obéissant à l'argument d'autorité des spécialistes. »

Dissipons d'emblée un possible malentendu, nous n'avons pas ici affaire à quelque scrogneugneu du « c'était mieux avant ». Sculptés dans une langue dépouillée jusqu'à l'essentiel, ces fragments désignent tous la même issue hors d'une existence ravagée par le matérialisme en roue libre et « l'individualisme de masse » - il s'agit de rétablir l'homme dans toutes ses souverainetés perdues, de choisir « la passation du feu » contre « le parti des éteignoirs ». Soit renouer les liens entre visible et invisible, entre tradition et modernité, réveiller par l'écriture et par la lecture le souvenir des textes fondateurs et des matins du monde : « Un Grand Large scintille du fond de nos mémoires, l'âme odysséenne nous revient dans cette épiphanie d'eau et de lumière qu'avive le cours de nos phrases françaises. »

Luc-Olivier d'Algange descend volontiers du ciel des illuminations pour revenir sur terre afin de distribuer les aphorismes comme autant de bourre-pifs à l'époque : « Les modernes ont cette passion, nier l'évidence », « Nous ne reprochons pas à la vulgarité d'être vulgaire, mais d'être totalitaire » ou « il faut plus de force pour résister à la meute que pour en manger les restes : le politiquement correct s'explique ainsi. »

Nuire à la bêtise, après Nietzsche, tel est le programme, ou plutôt, nuire à l'assotement, son synonymes jeté au rebut par l'Académie française et ainsi remis à l'honneur : « Se laisser assoter n'est rien d'autre que se laisser vaincre. On nous assote par la veulerie et la frayeur, la distraction et le travail, par l'ignorance et par le bourrage de l'information, par les généralités idéologiques et par les potins, par la musique d'ambiance et par le vacarme des rues, par la désolation des centres commerciaux et par le puanteur de l'air, et même par les bons sentiments. »

Sortie par le très haut, par la transcendance entendue dans son sens le plus large, par cette voie étroite frayée entre fanatisme et nihilisme. Nul n'est à l'abri de la révélation, quand un poème fait soudain tourner sur ses gonds une porte dérobée et suscite une présence accrue au monde l'espace d'un instant ou tout au long d'un passage sur terre.

Dès lors que celui-ci se trouve garanti par l'or littéraire, comme la monnaie d'autrefois par l'or tout court, dès lors que l'ici-bas et l'au-delà deviennent l'endroit et la doublure d'une même étoffe, « dès lors que nous comprenons que toute grande politique s'ordonne et s'est toujours ordonnée à la poésie, dès lors que notre stratégie se fonde sur Homère, la Bhagavad-Gîta ou la Geste arthurienne plutôt que sur un stage "force de vente". »

Lus d'une traite ou à raison d'un fragment chaque matin au réveil, peu importe la posologie, ces Propos réfractaires fortifient la santé de l'esprit.

Eric NAULEAU

Propos réfractaires, LUC-OLIVIER D'ALGANGE, L'Harmattan, 192 pages, 21 euros

15:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

01/12/2023

Olivier François. D'où parle luc-Olivier d'Algange ?

Olivier François

Eléments N° 205, décembre 2023

D'où parle Luc-Olivier d'Algange ?

Certaines révoltes contre le monde moderne, certaines charges contre le désordre établi viennent parfois moins d'une aspiration au vrai, au beau et au juste que d'un ressentiment ou du désir de s'anéantir dans la défense d'une bonne cause. Il ne s'y entend pas un chant profond, mais des grincements de dents, la clameur des slogans scandés par les militants ou les trémolos de tribuns qui cherchent à rallier la foule des humiliés. Cela est sinistre et vindicatif. Cela est gros déjà de futurs conformismes, de servitudes inédites, de nouvelles formes d'abaissement et de dégradation. Il n'y a rien à espérer de ces révoltes d'esclaves qui se rêvent tyrans. Je suis assuré que Luc-Olivier d'Algange n'a jamais été un esclave et qu'il ne se rêve pas tyran. Il suffit s'ouvrir son dernier livre pour s'en convaincre. Propos réfractaires, recueil de discours et d'aphorismes que viennent de publier les éditions de l'Harmattan, signale encore une fois que cet écrivain a su se préserver des atteintes de l'époque et incarner une dissidence qui ne cède jamais à cet esprit de lourdeur qu'évoque Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra. C'est hélas aujourd'hui une chose bien rare quand se multiplient les espèces les plus invasives de culs-de-plomb et d'imbéciles plombés.

Les réfractions d'un réfractaire

On en voit désormais qui agitent des drapeaux, qui revendiquent et qui protestent, comme dit la chanson, et qui se font une estrade de la poutre qu'ils ont trouvée dans l'oeil de leurs adversaires. Agités par les passions les plus tristes, ils arborent des faces vengeresses et se saoulent de rages impuissantes. Et ils nomment cela "lutter pour un monde plus juste et plus humain" . Luc-Olivier d'Algange, lui, n'est pas un entrepreneur en bonheur public et en simplification sociale. Il émane de ses livres un air d'altitude . On ne s'y sent jamais confiné. Pour ma part, en lisant d'Algange, il me semble toujours être un peu en promenade, en promenade quelque part en montagne, loin, très-loin des zones soumises au règne de la quantité où s'entassent les ruines, « ruines des choses, ruines des dogmes, ruines des institutions ». je chemine, je m'arrête un instant pour contempler le paysage ou pour méditer sur les joies et les mystères que nous offre l'univers. Je respire.

« D'où parle Luc-Olivier d'Algange ? » me demande un ami qui aime à employer ironiquement le vocabulaire des anciens gauchistes. C'est là une excellente question, cher camarade ! A rebours de beaucoup de nos contemporains, disons que l'auteur de Propos réfractaires sait cultiver ces anciennes vertus que sont la piété et la ferveur. Il ne pratique pas cette mélancolie morbide et cette nostalgie incapacitante qui précède souvent les redditions. Il n'a pas renié les dieux. « Contre le pouvoir qui nous avilit, que nous le subissions ou que nous l'exercions, les deux occurrences étant parfaitement interchangeables, des alliés nous sont donnés, qu'il faut apprendre à discerner dans la confusion des apparences. Ces alliés infimes ou immenses, dans l'extrême proximité ou le plus grand lointain, les hommes, jadis, les nommaient les dieux. » écrit-il. Et, plus loin loin, ces phrases qui peuvent servir de viatique : « Tant que, dans l'aventure, les dieux et les déesses veillent, rien n'est dit. Les circonstances les plus hostiles ou les plus favorables peuvent tourner et se retourner. Ce toujours possible est la puissance même, celle qui nous porte à échapper au monde des planificateurs et des statisticiens ».

Nos temps sont hostiles à toutes les formes de méditation, et le silence est violé ou calomnié . Le découragement nous guette et nous colle à l'âme comme une mauvaise graisse. Nous sommes encombrés par des êtres aussi que par des choses surnuméraires. Et nous évoluons dans un grand fatras d'événements qui se succèdent pour nous désorienter, nous désorbiter, nous énerver c'est-à-dire nous priver de ces nerfs qui nous permettraient de nos ressaisir. Le livre de Luc-Olivier d'Algange vient justement à point. Il faut en savourer toutes les pages. Peut-être aurez-vous soudain l'envie, en achevant la lecture, d'emprunter certains chemins peu défrichés, de quitter la zone ou d'aller au large.

Olivier François

Luc-Olivier d'Algange, Propos réfractaires, éditions de L'Harmattan, collection Théôria. 178 pages. 21 euros.

22:18 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

26/07/2023

"La métaphysique enchantée", un article de Rémi Soulié sur le dernier livre de Luc-Olivier d'Algange

La Métaphysique enchantée

Il ne faut pas se méprendre sur le titre du dernier livre de l’admirable Luc-Olivier d’Algange, Propos réfractaires, en y entendant un écho, fût-il lointain, d’un ressentiment et d’une vengeance, ou en y soupçonnant un positionnement malencontreux qui le placerait sous la dépendance de ce qu’il observe de très loin mais, surtout, de très haut, soit, dirait Guénon, « la fin d’un monde », ou l’anéantissement d’une civilisation.

Si L.-O. d’Algange était un guerrier, je dirais qu’il a le calme des vieilles troupes ; comme c’est un brahmane ou, si l’on préfère, un métaphysicien-poète, je dirais plutôt qu’il a la sérénité du sage. Nul énervement, chez lui (dans tous les sens du mot), mais la paix de celui qui a séjourné au Centre (la « paix du Christ », dira-t-on préférentiellement sous nos latitudes) ou qui, sait-on jamais, a aussi la vertu platonicienne de force pour y demeurer.

L’ « Égout central », comme dirait Renaud Camus, est pourtant torrentiel – cette excellente formule désigne l’une des parodies modernes du Centre et l’une des inversions caractéristiques du Kali-Yuga, terme sanskrit que l’Évangile traduit par « abomination de la désolation » (βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως) et Heidegger par « détresse » (die Not) : destruction de la langue, envahissement de la laideur, démonie de l’économie (Julius Evola), propagandes publicitaires et idéologiques, mélange des castes (René Guénon) puis indistinction, uniformisation, planifications, etc.

Au chaos titanique, L.-O. d’Algange oppose non la rage – ce qui reviendrait à se placer sur le cercle infernal (Tartare) des Titans – mais « le sourire de la pensée la plus profonde » (ainsi Montherlant désignait-il le sourire du Bouddha) et, au vacarme caverneux qui, hélas non sans succès, essaie de recouvrir le son de la vibration initiale (AUM ou Fiat lux), l’écoute ou la contemplation attentive et précaire (priante, donc) du Logos resplendissant, le silence d’où surgit la parole, la vox cordis. Cela suppose donc de comprendre le temps tel qu’il est, en le relativisant (ce qui exclut toute religion de l’histoire) et de percevoir en lui, selon la formule platonicienne, l’image mobile de l’éternité immobile. Qui parvient, ainsi, à se centrer, devient littéralement hors d’atteinte – ce que nous sommes depuis toujours mais que nous avons le plus grand mal à réaliser tant nous sommes attachés à l’illusion phénoménale, laquelle a un versant obscur et lumineux, un ubac et un adret (l’essentiel étant de gravir la montagne, évidemment, sans perdre de vue le sommet).

Avec raison, L.-O. d’Algange insiste sur le second, ce qui est également ma pente, si j’ose dire, d’autant plus que dans l’Âge sombre, la splendeur phénoménale, naturellement, s’obscurcit et que les ténèbres paraissent tout recouvrir, interdisant (et, à travers ses agents, pénalisant) toute recouvrance. La métaphysique consiste à fermer les yeux pour voir, certes (la preuve par ces hauts métaphysiciens que furent Homère ou Tirésias), ou à les ouvrir jusqu’à l’éblouissement, ce qui revient au même (je songe au soleil platonicien). Quoi qu’il en soit, voir, c’est toujours savoir. La question se pose alors de savoir qui voit quoi.

Le poète, bien entendu, est le voyant (ou le clairvoyant) par excellence. Pour lui, dit Goethe, le bleu du ciel est la théorie (θεωρία), la contemplation même – ce pourquoi la couverture de la collection Théôria (dirigée par le non moins admirable Pierre-Marie Sigaud), dans laquelle le livre de L.-O. d’Algange est publié, est aussi bleue que le manteau de la Vierge. Il faut être aussi obtus qu’un Chinois de Königsberg pour ne pas voir que le phénomène est le noumène et qu’il n'y a même que lui qui soit (le Noûs, le νοῦς). Comment voulez-vous voir les formes si vous ne voyez pas les dieux ? Le sortilège est devenu si puissant que nos contemporains ne voient même plus l’envers de la Sainte Face, qui s’affiche pourtant sur tous les écrans et dont le nom est Légion. Ce livre est un pharmakon, mais au sens exclusif de l’antipoison. Autant dire qu’il est un enchantement et qu’il relève donc du réalisme le plus profond.

Un bref Propos, moins métaphysique en apparence, qui convaincra les plus politiques d’entre nous : « La Monarchie était sensiblement mieux une république que ne le sont nos démocraties. Plus nos démocraties liquident l’héritage royal et plus elles s’éloignent de la res publica : on s’afflige d’avoir à énoncer, contre l’opinion générale, de pareilles évidences ».

Propos réfractaires ? Certes, mais surtout, Propos réfracteurs de lumière.

Rémi Soulié

Luc-Olivier d’Algange, Propos réfractaires, L’Harmattan.

21:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

18/07/2023

Le "Nocturne" de D'Annunzio, pour la première fois en ce siècle, dans son texte intégral avec les gravures d'origine:

266 pages, 25 euros, aux éditions Alcor.

16:21 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

28/06/2023

Vient de paraître:

180 pages, 21euros

14:39 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

27/05/2023

Luc-Olivier d'Algange, Prologue aux "Propos réfractaires", nouvelle édition augmentée, à paraître en Juin, aux éditions de L'Harmattan:

Luc-Olivier d'Algange

Prologue aux Propos réfractaires

Le titre de cet ouvrage est venu de lui-même, et presque malgré nous. Quelques mots ne seront pas inutiles pour en dissiper le malentendu possible. Etre réfractaire n'est pas un projet, ni une vocation, et, à Dieu ne plaise, une pose. Le monde est assez achalandé de subversifs subventionnés, de marchands de libertés par procuration, de fortes gueules approximatives, de râleurs et de rabat-joie pour, au moins, hésiter de faire chœur avec eux.

Le monde moderne, certes, est sinistre, et sans en disconvenir, il convient de ne point trop mélancoliser et de tenir la bride courte aux nostalgies. Réfractaires, nous eussions préféré ne l'être pas, et recevoir le monde qui nous entoure, mais désormais nous enserre avec une idiosyncrasie carcérale , avec moins de réticences ; la ferveur et la piété sont plus aimables.

Une civilisation et une civilité s'effacent. Dans leur relativisme général, les intellectuels bien-pensant s'en indiffèrent. Mais la conséquence est là : voici le temps des calculateurs, des moroses, des jaloux, des agités et des dépités, qui ne savent ce qu'est servir plus grand que soi, ou plus vaste, - encalminés dans leurs subjectivités ulcérées, fermés à toute contemplation : rats traqués se dévorant entre eux dans les remugles du ressentiment, tandis que les barbares prennent la place.

Pour atteindre à une affirmation souveraine, si lointaine de nos conditions, de nos fragilités, de nos incertitudes réelles, sans doute faut-il passer par la « négation de la négation » et ne pas méconnaître, car elle agit sur nous, cette grande machine de guerre planificatrice, en mouvement contre tout ce que nous aimons, ici et ailleurs, dans la diaprure des êtres et des choses, dans leurs singularités vivantes, dans le ressac du passé qu'elles nous portent, tels des embruns de pointe océanique. N'opposons pas un système à un autre, qui en serait l'envers ou la grimace. Nous sommes fugaces, comme une allumette brûlée au cœur de la nuit, mais d'un unique éclat. Que peut nous chaloir d'être agrégé à d'autres dont on supposerait qu'ils partagent nos révoltes et nos malheurs ? Le collectivisme comme l'individualisme de masse participent l'un et l'autre de notre expropriation, du refus de qui nous est propre : tradition, flamme presque indiscernable, qui passe, de mains en mains. L'amitié est notre seule cause commune.

Les idéologues, ces dévergondés de l'abstraction, sont flatteurs et vivent aux dépens de ceux qu'ils prétendent défendre, ou, pire encore, « représenter », en les réduisant à leurs plus petits dénominateurs communs. Cette morne ruse n'est courue que par la presque infinie complaisance des hommes de notre temps à se faire plaindre et à vouloir « exister » non par leurs propres vertus, ou vices, dont ils héritent ou qu'ils inventent, mais par un statut de victime qui leur serait accordé d'office et sur lequel ils pourraient se reposer, - sans voir que ceux qui les encouragent à ce triste rôle se servent d'eux, et les avilissent. Le beau fromage de la reconnaissance sociale tombe ainsi du bec aux dents, et leur ultime bien, qui était leur irréductible singularité, leur est ôté dans une statistique.

Il sera donc question, dans ces digressions et ces formes brèves, de ce qui, dans la nature humaine, résiste à ce qui voudrait nous uniformiser et nous avilir. L'ambition, somme toute est modeste, mais parfois modestie est gageure : demeurer humain dans un monde qui ne songe qu'à nous appareiller pour nous faire « trans-humain » ou nous installer, devant nos écrans, dans la servitude volontaire d'un confort « post-humain ». La voie qui rechigne à de si vantées perspectives, est parfois capricieuse et risquée, mais souvent bienheureuse en ce qu'elle nous relie à des beautés oubliées. D'où vient notre pensée ? Elle vient d'autres pensées et du monde. De la séquence de Sainte-Eulalie; de la romance arthurienne; de nos promenades en forêt ou au bord de la mer ; des nuits traversées au long cours jusqu'au petit matin froid et rose; d'Héraclite d'Ephèse et de son feu mêlé d'aromates dans l'Obscur; de la délicatesse violente de Valéry Larbaud; des romans d'aventure qui disent la vraie vie; des orages dont parle Henry Bosco; du Sacre de la cathédrale de Reims; de l'Éclair dans l'éclair d'Angélus Silésius; de l'ermitage aux buissons blanc; du gaélique et de la kabbale des arbres; de l'épaule de cette jeune femme où j'ai posé mes lèvres; de la lumière qui est l'ombre de Dieu.

Etre réfractaire, ce serait alors se souvenir que nous avons reçu bien plus que nous ne pourrions jamais donner. Rompre là, pour mieux honorer, s'éloigner de ceux qui déprécient, qui se vengent, pour mieux s'approcher de l'éloge ingénu. Si l'on considère à quel point les moralisateurs, de nos jours, enlaidissent le monde par leurs griefs, leurs jalousies, leurs morosités, leurs hystéries, leurs récriminations, leurs censures, leurs menaces et leurs jugements, à quel point ils jettent, venimeuses vermines, une systématique suspicion empoisonnée sur toute forme de beauté et de grandeur, à quel point ils sont aveugles à la vérité et au réel en leurs nuances, leurs gradations et leurs variations, nous devons reconnaître que l'alliance immémoriale entre le vrai, le beau et le bien a, hélas, été rompue, collectivement et délibérément, et que seules les âmes légères, baroques, désinvoltes, rares heureux, fils de Roi, pourront en retrouver le goût, la saveur, qui est sapience.

La reconnaissance est la clef et sa mission, que résume propos du grand Latin, « naviguer est nécessaire mais il n'est pas nécessaire de vivre » offre aux réfractaires cet horizon d'enfance qui détient un secret de poésie : combattre l'indéfini, la confusion, l'indistinction avec les armes de l'infini et reconquérir enfin nos paysages et l'armorial des songes dans les étymologies de notre langue natale.

L-O.d'A.

Bibliographie

-

Manifeste baroque, Toulouse, Cééditions, 1981

-

Orphiques, éditions Style, 1988

-

Le Secret d'or, éditions des Nouvelles Littératures Européennes, 1989

-

La Victoire de Castalie, Aguessac, Editions Clapàs, 2000

-

Traité de l'ardente proximité, Aguessac, Éditions Clapàs, 2005

-

L'Étincelle d'or : notes sur la science d'Hermès, Paris, Les Deux Océans, 2006

-

L'Ombre de Venise, essai, Billère, Alexipharmaque, 2006

-

Le Songe de Pallas , suivi de De la souveraineté et de Digression néoplatonicienne, essai, Billère, Alexipharmaque, 2007

-

Fin mars. Les hirondelles, éditions Arma Artis, 2009

-

Terre lucide. Entretiens sur les météores (avec Philippe Barthelet), La Bégude de Mazenc, Éditions Arma Artis, 2010 ; rééd. revue et corrigé Editions L'Harmattan, coll. Théôria, 302 p., 2022

-

Le Chant de l'Ame du monde, poèmes, éditions Arma Artis, 2010

-

Lectures pour Frédéric II, Alexipharmaque, 2011

-

Lux Umbra Dei, éditions Arma Artis, 2012

-

Propos réfractaires, éditions Arma Artis, 2013

-

Au seul d'une déesse phénicienne, éditions Alexipharmaque, 2014

-

Apocalypse de la beauté, éditions Arma Artis, 2014

-

Métaphysique du dandysme, éditions Arma Artis, 2015

-

Intempestiva Sapientia, suivi de L'Ange-Paon, éditions Arma Artis, 2016

-

Notes sur L'éclaircie de l'être, éditions Arma Artis, 2016

-

Le Déchiffrement du monde : la gnose poétique d'Ernst Jünger, Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2017 )

-

Sous la dir. de Pierre-Yves Rougeyron, Pourquoi combattre ?, Éditions Perspectives Libres, Paris, Janvier 2019, .

-

L'Âme secrète de L'Europe : Œuvres, mythologies, cités emblématiques, Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2022.

-

Terre Lucide entretiens sur les météores et les signes des temps (avec Philippe Barthelet) Paris, L'Harmattan, coll.Théôria, 2023.

Propos réfractaires, édition revue et augmentée, Paris, L'Harmattan ( à paraître)

19:37 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

08/04/2023

Luc-Olivier d'Algange, Mythe et Logos:

19:12 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

05/04/2023

Luc-Olivier d'Algange, Hommage à Roger Nimier:

Luc-Olivier d’Algange

Hommage à Roger Nimier

Roger Nimier fut sans doute le dernier des écrivains, et des honnêtes gens, à être d'une civilisation sans être encore le parfait paria de la société; mais devinant cette fin, qui n'est pas une finalité mais une terminaison.

Après les futilités, les pomposités, les crises anaphylactiques collectives, les idéologies, viendraient les temps de la disparition pure et simple, et en même temps, des individus et des personnes. L'aisance, la désinvolture de Roger Nimier furent la marque d'un désabusement qui n'ôtait rien encore à l'enchantement des apparences. Celles-ci scintillent un peu partout dans ses livres, en sentiments exigeants, en admirations, en aperçus distants, en curiosités inattendues.

Ses livres, certes, nous désabusent, ou nous déniaisent, comme de jolies personnes, du Progrès, des grandes abstractions, des généralités épaisses, mais ce n'est point par une sorte de vocation éducative mais pour mieux attirer notre attention sur les détails exquis de la vie qui persiste, ingénue, en dépit de nos incuries. Roger Nimier en trouvera la trace aussi bien chez Madame de Récamier que chez Malraux. Le spectre de ses affections est large. Il peut, et avec de profondes raisons, trouver son bien, son beau et son vrai, aussi bien chez Paul Morand que chez Bernanos. Léautaud ne lui interdit pas d'aimer Péguy. C'est assez dire que l'esprit de système est sans prise sur lui, et que son âme est vaste.

On pourrait en hasarder une explication psychologique, ou morale. De cette œuvre brève, au galop, le ressentiment qui tant gouverne les intellectuels modernes est étrangement absent. Nimier n'a pas le temps de s'attarder dans les relents. Il va à sa guise, voici la sagesse qu'il nous laisse. Ses quelques mots pointus, que l'on répète à l'envie, et que ses fastidieux épigones s'efforcent de reproduire, sont d'un piquant plus affectueux que détestateur. Pour être méchant, il faut être bien assis quelque part, avec sa garde rapprochée. Or le goût de Roger Nimier est à la promenade, à l'incertitude, à l'attention. Fût-ce par les méthodes de l'ironie, il ne donne pas la leçon, mais invite à parcourir, à se souvenir, à songer, - exercices dont on oublie souvent qu'ils exigent une intelligence toujours en éveil. Son goût n'est pas une sévérité vétilleuse dissimulée sous des opinions moralisatrices, mais une liberté exercée, une souveraineté naturelle. Il ne tient pas davantage à penser comme les autres qu'il ne veut que les autres pensent comme lui, puisque, romancier, il sait déjà que les autres sont déjà un peu en lui et lui dans les autres. Les monologues intérieurs larbaudiens du Hussard bleu en témoignent. Nimier se défie des représentations et de l'extériorité. Sa distance est une forme d'intimité, au rebours des familiarités oppressantes.

L'amour exige de ces distances, qui ne sont pas seulement de la pudeur ou de la politesse mais correspondent à une vérité plus profonde et plus simple: il faut aux sentiments de l'espace et du temps. Peut-être écrivons nous, tous, tant bien que mal, car nous trouvons que ce monde profané manque d'espace et de temps, et qu'il faut trouver quelque ruse de Sioux pour en rejoindre, ici et là, les ressources profondes: le récit nous autorise de ses amitiés. Nul mieux que Roger Nimier ne sut que l'amitié est un art, et qu'il faut du vocabulaire pour donner aux qualités des êtres une juste et magnanime préférence sur leurs défauts. Ceux que nous admirons deviendront admirables et la vie ressemblera, aux romans que nous écrivons, et nos gestes, aux pensées dites « en avant ». Le généreux ne jalouse pas.

Il n'est rien de plus triste, de plus ennuyeux, de plus mesquin que le « monde culturel », avec sa moraline, son art moderne, ses sciences humaines et ses spectacles. Si Nimier nous parle de Madame Récamier, au moment où l'on disputait de Mao ou de Freud, n'est-ce pas pour nous indiquer qu'il est possible de prendre la tangente et d'éviter de s'embourber dans ces littératures de compensation au pouvoir absent, fantasmagories de puissance, où des clercs étriqués jouent à dominer les peuples et les consciences ? Le sérieux est la pire façon d'être superficiel; la meilleure étant d'être profond, à fleur de peau, - « peau d'âme ». Parmi toutes les mauvaises raisons que l'on nous invente de supporter le commerce des fâcheux, il n'en est pas une qui tienne devant l'évidence tragique du temps détruit. La tristesse est un péché.

Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.

Les ruines, par bonheur, n'empêchent pas les herbes folles. Ce sont elles qui nous protègent. Dans son portrait de Paul Morand qui vaut bien un traité « existentialiste » comme il s'en écrivait à son époque (la nôtre s'étant rendue incapable même de ces efforts édifiants), Roger Nimier, après avoir écarté la mythologie malveillante de Paul Morand « en arriviste », souligne: « Paul Morand aura été mieux que cela: protégé. Et conduit tout droit vers les grands titres de la vie, Surintendant des bords de mer, Confident des jeunes femmes de ce monde, Porteur d'espadrilles, Compagnons des vraies libérations que sont Marcel Proust et Ch. Lafite. »

Etre protégé, chacun le voudrait, mais encore faut-il bien choisir ses Protecteurs. Autrefois, les tribus chamaniques se plaçaient sous la protection des faunes et des flores resplendissantes et énigmatiques. Elles avaient le bonheur insigne d'être protégées par l'esprit des Ours, des Lions, des Loups ou des Oiseaux. Pures merveilles mais devant lesquelles ne cèdent pas les protections des Saints ou des Héros. Nos temps moins spacieux nous interdisent à prétendre si haut. Humblement nous devons nous tourner vers nos semblables, ou vers la nature, ce qui n'est point si mal lorsque notre guide, Roger Nimier, nous rapproche soudain de Maurice Scève dont les poèmes sont les blasons de la langue française: « Où prendre Scève, en quel ciel il se loge ? Le Microcosme le place en compagnie de Théétète, démontant les ressorts de l'univers, faisant visiter les merveilles de la nature (...). Les Blasons le montrent couché sur le corps féminin, dont il recueille la larme, le soupir et l'haleine. La Saulsaye nous entraîne au creux de la création dans ces paradis secrets qui sont tombés, comme miettes, du Jardin royal dont Adam fut chassé. »

Hussard, certes, si l'on veut, - mais pour quelles défenses, quelles attaques ? La littérature « engagée » de son temps, à laquelle Nimier résista, nous pouvons la comprendre, à présent, pour ce qu'elle est: un désengagement de l'essentiel pour le subalterne, un triste "politique d'abord" (de Maurras à Sartre) qui abandonne ce qui jadis nous engageait (et de façon engageante) aux vertus mystérieuses et généreuses qui sont d'abord celles des poètes, encore nombreux du temps de Maurice Scève: « Ils étaient pourtant innombrables, l'amitié unissait leurs cœurs, ils inspiraient les fêtes et décrivaient les guerres, ils faisaient régner la bonté sur la terre. » De même que les Bardes et les Brahmanes étaient, en des temps moins chafouins, tenus pour supérieurs, en leur puissance protectrice, aux législateurs et aux marchands, tenons à leur exemple, et avec Roger Nimier, Scève au plus haut, parmi les siens.

Roger Nimier n'étant pas « sérieux », la mémoire profonde lui revient, et il peut être d'une tradition sans avoir à le clamer, ou en faire la réclame, et il peut y recevoir, comme des amis perdus de vue mais nullement oubliés, ces auteurs lointains que l'éloignement irise d'une brume légère et dont la présence se trouve être moins despotique, contemporains diffus dont les amabilités intellectuelles nous environnent.

Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.

Qu'en est-il de l'humanité lorsque ces fous qui ont tout perdu sauf la raison régentent le monde ? Qu'en est-il des civilités exquises, et dont le ressouvenir lorsqu’elles ont disparu est exquis, précisément comme une douleur ? Qu'en est-il des hommes et des femmes, parqués en des camps rivaux, sans pardon ? Sous quelle protection inventerons-nous le « nouveau corps amoureux » dont parlait Rimbaud ? Nimier écrit vite, pose toutes les questions en même temps, coupe court aux démonstrations, car il sait que tout se tient. Nous perdons ou nous gagnons tout. Nous jouons notre peau et notre âme en même temps. Ce que les Grecs nommaient l'humanitas, et dont Roger Nimier se souvient en parlant de l'élève d'Aristote ou de Plutarque, est, par nature, une chose tant livrée à l'incertitude qu'elle peut tout aussi bien disparaître: « Et si l'on en finissait avec l'humanité ? Et si les os détruits, l'âme envolée, il ne restait que des mots ? Nous aurions le joli recueil de Chamfort, élégante nécropole où des amours de porphyre s'attristent de cette universelle négligence: la mort ».

Par les mots, vestiges ultimes ou premières promesses, Roger Nimier est requis tout aussi bien par les descriptifs que par les voyants, même si « les descriptifs se recrutent généralement chez les aveugles ». Les descriptifs laisseront des nécropoles, les voyants inventeront, comme l'écrivait Rimbaud « dans une âme et un corps ». Cocteau lui apparaît comme un intercesseur entre les talents du descriptif et des dons du voyant, dont il salue le génie: «Il ne fait aucun usage inconsidéré du cœur et pourtant ses vers ont un caractère assez particulier: ils semblent s'adresser à des humains. Ils ne font pas appel à des passions épaisses, qui s'essoufflent vite, mais aux patientes raisons subtiles. Le battement du sang, et c'est déjà la mort, une guerre, et c'est la terre qui mange ses habitants ».Loin de nous seriner avec le style, qui, s'il ne va pas de soi, n'est plus qu'un morose « travail du texte », Roger Nimier va vers l'expérience, ou, mieux encore, vers l'intime, le secret des êtres et des choses: « Jean Cocteau est entré dans un jardin. Il y a trouvé des symboles. Il les a apprivoisé. »

Loin du cynisme vulgaire, du ricanement, du nihilisme orné de certains de ses épigones qui donnent en exemple leur vide, qui ne sera jamais celui des montagnes de Wu Wei, Roger Nimier se soucie de la vérité et du cœur, et de ne pas passer à côté de ce qui importe. Quel alexipharmaque à notre temps puritain, machine à détruire les nuances et qui ne connaît que des passions courtes ! Nimier ne passe pas à côté de Joseph Joubert et sait reconnaître en Stephen Hecquet l'humanité essentielle (« quel maître et quel esclave luttant pour la même cause: échapper au néant et courir vers le soleil ») d'un homme qui a « Caton pour Maître et Pétrone pour ami. » Sa nostalgie n'est pas amère; elle se laisse réciter, lorsqu'il parle de Versailles, en vers de La Fontaine: « Jasmin dont un air doux s'exhale/ Fleurs que les vents n'ont su ternir/ Aminte en blancheur vous égale/ Et vous m'en faites souvenir ».

On oublie parfois que Roger Nimier est sensible à la sagesse que la vie et les œuvres dispensent « comme un peu d'eau pris à la source ». La quête d'une sagesse discrète, immanente à celui qui la dit, sera son génie tutélaire, son daemon, gardien des subtiles raisons par l'intercession de Scève: « En attendant qu'à dormir me convie/ Le son de l'eau murmurant comme pluie ».

Luc-Olivier d'Algange

19:11 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

03/04/2023

Luc-Olivier d'Algange, notes sur Fernando Pessoa:

Luc-Olivier d’Algange

Hétéronymes et « états multiples de l’être »

Notes sur l’œuvre de Fernando Pessoa

Le dessein initiatique de Fernando Pessoa est de donner accès à ce paysage qui, bien qu'il soit à jamais, à l'exemple du poète, « tel qu'en lui-même l'éternité le change », offre des visages multiples. De même que change l'apparence de la mer et des feuillages selon la position du soleil, de même, dans l'œuvre de Fernando Pessoa, change, par l'usage des hétéronymes et en vertu des états multiples de l'être, le sens et l'orientation du poème.

Tout va se jouer dans cette autre conception de l'être et du temps dont la perspective non-utilitaire suffit déjà à nous délivrer des identités fixées par des déterminismes étrangers à la poésie et à la métaphysique. Il suffit que le désir de transmettre un message spirituel prime sur l'utilité de la « communication » pour que nous entrions dans cet espace limpide et incandescent où les « valeurs » du monde moderne ne sont plus que d'imperceptibles écorces de cendre. Le sens d'un poème, alors, s'avère identique, par essence, au sens d'une cathédrale, d'un cairn, d'une rune gravée sur la pierre qui contient l’audace de transcender le temps, la volonté d'abattre Kronos du trait de cette lance de feu que l'on nomme l'Instant. A cette exigence correspondent également une éthique et une esthétique.

L'initiation n'est pas une formalité. Elle n'est pas le résultat invariable de quelques lectures ou rituels choisis, mais avant tout, pour reprendre le mot de Malraux, le destin d'un « anti-destin », une rébellion, éternisée par l'Instant, contre les déterminismes et les normes profanes qui nous condamnent habituellement à la médiocrité, à la banalité hargneuse ou satisfaite, morne ou fanfaronne. Le monde moderne étant, par définition, un monde subverti (et particulièrement dans ses mœurs les plus bourgeoises), il ne saurait être question d'y prôner ces valeurs d'obéissance, de fidélité, d'enracinement, ou de civisme, qui seraient légitimes dans un ordre traditionnel. L'homme de la Tradition ne saurait obéir au chaos, être fidèle à l'ignorance, s'enraciner dans la parodie ni certes exercer les vertus civiques à l'endroit d'une société qui, à chaque instant, bafoue le Vrai, le Beau et le Bien.

Disciple sur une terre traditionnelle, l'homme de la Tradition se voudra, ainsi que l’écrit Fernando Pessoa, « indisciplineur » dans le monde moderne et bourgeois: « Le Portugal a besoin d'un indisciplineur... Travaillons au moins, nous les jeunes, à perturber les âmes, à désorienter les esprits... » Que ceci nous aide à dissiper une fois pour toute l'équivoque issue de l'usage ésotérique ou initiatique du mot Tradition. L'homme de la Tradition sera toujours, à l'égard des morales bourgeoises, travaillistes ou grégaires infiniment plus « libertaire » que ceux-là mêmes qui se revendiquent comme tels. L'initiation commence par une révolte contre l'identité profane, c'est-à-dire, comme l'indique le sens même du mot révolte, par un retour sur soi. L'aventure débute ainsi: il faut rompre les amarres, être fidèle, non aux convenances, mais à l'appel du Grand Large que décrit admirablement l'hétéronyme Alvaro de Campos, dans son Ode maritime:

« Mais mon âme est avec ce que je vois le moins

Avec le paquebot qui entre

Parce qu'il est avec la Distance, avec le Matin

Avec la signification maritime de cette Heure... »

Pessoa évoque ainsi, dans une splendide inspiration néoplatonicienne:

« Le Grand Quai Antérieur, éternel et divin,-

De quel port? En quelles eaux? Et pourquoi ainsi ai-je rêvé

Grand Quai, comme les autres quai, mais l'Unique

Plein comme eux de silences bruissant dès l'aurore... »

L’Idée est très-exactement une chose vue, ainsi que nous l'enseignent Jamblique, Proclus ou Porphyre. Le matin profond de la vision commence le temps sacré, le Grand Départ vers les jardins de la mer, et le vent est soudain annonciateur de la présence invisible, mais indubitable, de l'Ile Verte, refuge des dieux et des héros, qui n'est autre que le Soi:

« Plus je sentirai, plus je sentirai en personnes diverses,

Plus j'aurai de personnalités

Plus je les aurai avec intensité, avec stridence

Plus je sentirai simultanément avec elles toutes

Plus divers dans l'unité, attentif dans la dispersion

Je sentirai, je vivrai, je serai dans l'Instant et dans mon essence,

Plus je possèderai l'existence totale de l'univers

Plus je serai complet dans l'espace entier

Plus je serai analogue à Dieu, quel qu'il soit

Parce que, quel qu'Il soit, Lui à coup sûr, est Tout

Et hors de Lui il n'est que Lui, et tout pour Lui n'est guère.

Chaque âme est une échelle qui mène à Dieu

Chaque âme est un corridor-univers qui débouche sur Dieu... »

Nul mieux qu'Alvaro de Campos, dans son Ode Maritime, n'éclaire le sens même du dessein « hétéronymique » de Fernando Pessoa, qui, en aucune façon ne saurait se réduire à quelque jeu littéraire (du genre oulipiste) issu de quelque scepticisme philosophique, de même que l'on ne saurait réduire l'ésotérisme à un vague syncrétisme de croyances religieuses. « La religion, écrit René Guénon, considère l'être uniquement dans l'état individuel humain et ne vise aucunement à l'en faire sortir mais au contraire à lui assurer les conditions les plus favorables à cet état même, tandis que l'initiation a essentiellement pour but de dépasser les possibilités de cet état et de rendre effectivement possible le passage aux états supérieurs, et même, finalement, de conduire l'être au-delà de tout état conditionné quel qu'il soit. » La fonction de l'acteur, du personnage et du masque s'en trouvent singulièrement éclairée. « L'acteur, écrit encore René Guénon, est un symbole du Soi ou de la personnalité se manifestant par une série indéfinie d'états et de rôles différents, et il faut noter l'importance qu'avait l'usage du masque pour la parfaite exactitude de ce symbolisme. » Le propre de l'œuvre de Fernando Pessoa étant justement de se manifester « par une multiplicité de noms représentant autant de modalités de l'être », le théâtre spirituel dissimule et divulgue à la fois l'unité du dessein et du message.

Indissolublement liés, l'œuvre et la destinée de Fernando Pessoa semblent ainsi illustrer cet autre propos de René Guénon concernant les noms profanes et les noms initiatiques: « La désignation par un nom profane, même si elle est exacte matériellement, sera toujours entachée de fausseté, à peu près comme le serait la confusion entre un acteur et un personnage dont il joue le rôle et dont on s'obstinerait à lui appliquer le nom dans toutes les circonstances de son existence... On peut aller plus loin: à tous degrés d'initiation effective correspond encore une autre modalité de l'être; celui-ci devra donc recevoir un nom pour chacun de ces degrés. »

Un nombre considérable d'études se contentent de constater des similitudes symbologiques ou thématiques entre certains textes littéraires et le corpus des écrits dits « ésotériques » sans toutefois s'attacher à préciser la nature de la ressemblance, laquelle peut être d'ordre purement formel, et donc, sans aucune conséquence autre qu'ornementale, ou, au contraire, témoigner d'une expérience de la pensée qui réactualise véritablement l'esprit des Mystères. Il se peut aussi qu'un dessein ou un processus initiatique soient présents en des œuvres qui, par ailleurs, ne portent aucune référence explicite à la Tradition. On pourrait dire que, par définition même, les formes et les références sont toujours d’importance secondaire. Ainsi que l'écrit Joao Gaspar Simoes (in Vida e obra de Fernando Pessoa, qui publié en 1949, fut le premier livre consacré à Pessoa): « La grandeur de sa poésie ne réside pas tant dans ses extrêmes beautés de forme ou dans ses prodigieuses richesses de contenus, ou dans la complexité de l'âme même du poète qui l'a produite que dans le fait qu'elle se trouve toute entière réellement structurée sur une pensée métaphysique, métaphysique magique, métaphysique occultiste, si l'on veut mais non moins révélatrice, pour autant, d'une conscience qui vécut en communion avec l'insondable mystère. »

De même que la rigueur, qui tranche de façon systématique et puritaine, s'oppose à l'exactitude, qui discerne et respecte les nuances, de même les convenances, les conformismes et les fondamentalismes sont les ennemis de la Tradition. L'uniformité est la parodie et l'ennemie de l'unité. La théorie du corps des couleurs d'Oswald (que cite à juste escient l'auteur anonyme des Méditations sur les 22 arcanes majeurs du Tarot) éclaire cette idée. Ce corps de couleur est constitué de deux cônes et donc de deux pôles et d'un équateur. Le pôle « nord » est le pôle blanc, synthèse de toutes les couleurs. La lumière blanche se différencie de plus en plus à mesure qu'elle descend vers l'équateur. Les mêmes couleurs, en continuant leur descente de l'équateur vers le pôle sud perdent progressivement leurs distinctions, s'obscurcissent et deviennent toutes également noires. Le pôle blanc est la synthèse, le pôle noir la confusion de toutes les couleurs. Or, ce point lumineux de synthèse transcendante (qui correspond à l'En-Sof de l'Arbre séphirotique) se retrouve dans tous les ordres de la pensée et du monde. Il est, en quelque sorte, la clef de voûte de toute herméneutique du Livre et du monde. Ainsi, l'idée de Tradition primordiale correspond de toute évidence au pôle blanc alors que l'universalisme moderne, qui réduit tous les hommes au plus petit dénominateur commun, correspond au pôle noir. En tout ce qui concerne l'initiation et les sciences traditionnelles, voire les questions métapolitiques, il importe de garder présente à l'esprit cette distinction, sous peine de lâcher la proie pour l'ombre et se laisser abuser par des contrefaçons, les totalitarismes uniformisateurs s'opposant ici à l'unificence impériale. Aussi bien ne s'étonnera-t-on pas de trouver l'idée d'Empire au cœur même de la pensée de Fernando Pessoa dont l'œuvre, il faut le redire, ne vise point à charmer les loisirs mais se propose comme un instrument de transmutation de l'entendement.

« Tout Empire, écrit Fernando Pessoa, qui n'est pas fondé, sur un impérialisme spirituel est un cadavre régnant, une Mort sur un trône. Seule une petite nation peut véritablement réaliser un Empire Spirituel car en elle la croissance d'un idéal national ne saurait susciter nulle tentative d'annexion territoriale qui finirait par adultérer son impérialisme psychique initial et le détourner de son destin spirituel. » L'idée d'Empire pose ainsi la question de l'au-delà et de l'en-deçà de l'individualisme. « L'individu, c'est la masse » écrivait Ernst Jünger, s'en prenant à cet individualisme bourgeois où chaque individu se trouve uniformisé par un même idéal de réussite sociale et de confort matériel. Ce pourquoi, les prétendues élites du monde moderne, technocratiques ou financières, pas davantage que les masses ne sauraient prétendre à donner une orientation à nos destinées. Or, tel est le magnanime pressentiment de Fernando Pessoa: de la destruction nuptiale des identités naîtront de nouveaux règnes.

Au pôle transcendantal de l'unique souveraineté de l'Esprit s'oppose donc la sinistre parodie des « identités » soumises à un « ordre moral » que les classes dominantes, aussi bien que les subalternes, s'accorderaient à faire régner au détriment des poètes, des esthètes, des mystiques et des hommes de connaissance. On devine ainsi de quelles nostalgies et de quels pressentiments s'éclaire le dessein initiatique de Fernando Pessoa, ce dessein qui débute avant la page écrite et s'achève après elle en des oeuvres vives, ardentes, que l'on peut dire philosophales. En refusant, par le jeu des hétéronymes, le romantisme inférieur de l'individualisme psychologique, l'œuvre polyphonique de Pessoa entre d'emblée dans cette « impersonnalité active » condition impérieuse de l’expérimentation des états multiples de l'être. Comparable à l'Arbre séphirotique de la Kabbale, l'arbre généalogique des hétéronymes de Fernando Pessoa, avec ses colonnes de Clémence et de Rigueur, et ses stations opératoires que surplombe l’En-Sof (l'infini souverain d'où procèdent toutes les couleurs et toutes les valeurs sensibles ou intellectuelles), nous laisse entrevoir une anthropologie radicalement différente de celle de l'humanisme moderne. Encore faut-il, pour ne pas rester dans le vague, se familiariser quelque peu avec la pensée par analogie dont on peut dire qu'elle œuvre sur les qualités alors que la pensée par déduction travaille sur les quantités. « De même, écrit Fernando Pessoa, que l'intelligence dialectique, que l'on nomme raison, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance scientifique, de même l'intelligence analogique, qui n'a aucun nom particulier, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance occulte. La perfection de l'œuvre matérielle est un tout parfaitement constitué dans lequel chaque partie a sa place et concourt selon son mode et son grade à la formation de ce tout; la perfection de l'œuvre spirituelle est l'exacte correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps, de telle sorte que la connaissance de l'un englobe la connaissance de l'autre. Dans le Grand Oeuvre, le métal préparé selon la raison pour devenir l'or, perfection de la matière, doit, dans le même acte, être préparé selon l'Analogie pour devenir l'Or Spirituel symbolisé. Dans ces quelques mots réside ce qui fait l'intime distinction entre la production artificielle de l'or par l'alchimie et cette même production par la science. Dans les deux cas l'or matériel sera identique en tant que matière, mais l'or produit par la science ne sera rien de plus que de l'or, puisque dans la fabrication de celui-ci elle ne visait qu'à produire de l'or, tandis que l'Or produit par l'alchimie sera beaucoup plus que de l'or, puisque dans la fabrication de celui-ci elle cherchait non seulement à produire de l'or mais aussi le secret de l'or. »

Ce secret d'Or est le dessein de l'œuvre, sa vie intime, ardente, inextinguible. Le refus de l'ésotérisme n'est souvent que la haine du secret. Cette haine, comme le soulignait René Guénon dans ses Aperçus sur l'Initiation est un trait caractéristique de l'homme moderne. A cette haine du secret s'ajoute la haine de l'élite, présumée défendre jalousement ces secrets. La vérité est tout autre. Le secret initiatique n'est pas un secret bancaire. Secret par nature et non par convention, il relève du secret de l'Art, voire du secret de la jouissance du l'Art. A l'homme dépourvu de toute sensibilité musicale, l'Art de la fugue de Bach demeurera secrète; l'accès de cette beauté lui sera à jamais défendue, non par une volonté délibérée mais par la nature même de l'œuvre. Sans doute la haine du secret n'est-elle rien d'autre que la haine du Sens et du Sacré. Le Sens s'oppose à l'insignifiance comme l'ordre s'oppose au chaos. Séparé de l'insignifiance, pourvu de limites précises et claires, le Sens est retranché, secret. Il ne s'en révèle pas moins à notre conscience par un geste où la divulgation extérieure se confond à la réminiscence intérieure. La naissance du Sens est dévoilement, anamnèse. Elle nous donne accès à la « conscience de la conscience », où le Soleil du soleil s'exhausse des ténèbres antérieures, conscience aurorale et aurifère.

Ainsi, à la haine du secret Pessoa oppose un amour du secret qui serait d'abord un amour de la nuance, de la variation, de la transition infime, presque imperceptible, subtile. L'attente contemplative, l'ardente veillée précède les Retrouvailles du visible et de l'Invisible. « L'acte même de la foi, écrit Frithjof Schuon, est le souvenir de Dieu. Or se souvenir en latin est recordare, c'est-à-dire re-cordare, ce qui évoque un retour au cœur, cor. L'acte d'oraison, en tant qu'acte de foi actualise en effet la certitude immanente et quasi-paraclétique; le cœur est la foi immanente et incréée, il coïncide avec cette grâce naturellement surnaturelle qu'est l'Intellection. Le mystère de la certitude, c'est notre consubstantialité avec tout le connaissable, avec tout ce qui est. » Art hiératique, fidèle au dessein initiatique, la poésie, à la fois royale et sacerdotale, dépassera ainsi les dualités connues. L'archaïsme ingénu d'Alberto Caiero et le futurisme savant d'Alvaro de Campos, témoignent que, pour Pessoa, l'antérieur est la fleur ultime de l'ultérieur. « Inventons, écrivait Pessoa, un Impérialisme androgyne réunissant qualités masculines et féminines; un impérialisme nourri de toutes les subtilités féminines et de toutes les forces de structuration masculines. » Soit un Empire à l'image exacte du rebis alchimique, irisé d'une fulgurance apollinienne.

Le grand songe du Cinquième Empire fut, pour Fernando Pessoa, à n'en pas douter, la seule vision possible de l'avenir: « L'avenir du Portugal que je n'imagine pas mais que je sais est déjà écrit, pour qui sait lire, dans les strophes de Bandara et dans les quatrains de Nostradamus. Cet avenir c'est d'être tout. Qui donc, s'il est portugais, peut vivre dans l'étroitesse d'une seule personnalité, d'une seule nation, d'une seule foi ? » Qu'advienne enfin cet impérialisme des poètes ! « Absorbons tous les dieux, nous avons déjà conquis la Mer, il ne reste qu'à conquérir le Ciel, en laissant aux autres, la terre. »

Luc-Olivier d'Algange

Extrait de L'Ame secrète de L'Europe, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.

19:06 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

26/03/2023

Luc-Olivier d'Algange, Léon Bloy l'Intempestif, suivi d'une traduction en espagnol:

Luc-Olivier d’Algange

Léon Bloy l'Intempestif

« Il est indispensable que la Vérité soit dans la Gloire. »

Léon Bloy

A mesure que les années passent, avec une feinte ressemblance dans leur cours de plus en plus désastreux depuis la première parution du Journal de Léon Bloy, l'écart n'a cessé de se creuser entre ceux qui entendent cette parole furibonde et ceux qui n'y entendent rien. Certes, on ne saurait s'attendre à ce que les rééditions des œuvres de Léon Bloy fussent accueillies comme des événements ou des révélations par un milieu « culturel » qui ne cesse de donner les preuves de sa soumission à l'Opinion, de son aveuglement et de son mépris pour toute forme de pensée originale. Une sourde hostilité est la règle et je lisais encore des jours-ci un folliculaire récriminant contre « le douloureux labyrinthe narcissique » que serait à ses yeux le Journal de Léon Bloy. Certes, labyrinthiques et préoccupés de l'Auteur, tous les journaux le sont par définition, mais au contraire du fastidieux et potinier Journal de Léautaud, devant lequel maints critiques modernes pratiquèrent une ostensible génuflexion, le Journal de Bloy est d'une vivacité électrique. L'humour ravageur, les flambées de colère, les fulgurantes intuitions mystiques, un style d'une densité et d'une musicalité prodigieuse font de ce Journal un chef d'œuvre de la forme brève, aphoristique ou illuminative. Que lui vaut donc cette disgrâce où nous le voyons ? Sans doute la pensée qui s'y affirme et s'y précise sous la forme d'une critique radicale du monde moderne, dans la lignée de Barbey d'Aurevilly et de Villiers de L'Isle-Adam.

« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »

Cette perspective symbolique est la plus étrangère qui soit à la mentalité moderne. Pour le Moderne, le temps et l'histoire se réduisent à ce qu'ils paraissent être. Pour Bloy, le temps n'est, comme pour Platon et la Théologie médiévale, que « l'image mobile de l'éternité » et l'histoire délivre un message qu'il appartient à l'écrivain-prophète de déchiffrer et de divulguer à ses semblables. Pour Léon Bloy, le Journal, loin de se borner à la description psychologique de son auteur a pour dessein de consigner les « signes » et les « intersignes » de l'histoire visible et invisible afin de favoriser le retour du temps dans la structure souveraine de l'éternité.

Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.

Là où le Moderne ne distingue que des vocables sans suite, de purs signes arbitraires, Léon Bloy devine une cohérence éblouissante, et, par certains égards, vertigineuse et terrifiante. Léon Bloy n'est pas de ces dévots qui trouvent dans la foi et dans l'Eglise de quoi se rassurer. Ces dévots modernes, bourgeois au sens flaubertien, Léon Bloy les fustige ainsi que la « société sans grandeur ni force » dont ils sont les défenseurs. Il est fort improbable, quoiqu'en disent les journaleux peu informés qui voient en Bloy un « intégriste », que l'auteur du Désespéré et de La Femme Pauvre se fût retrouvé du côté de nos actuels, trop actuels « défenseurs des valeurs », moralisateurs sans envergure ni générosité,- et par voie de conséquence, sans le moindre sens de la rébellion. Or s'il est un mot qui qualifie avec précision la tournure d'esprit de cet homme de Tradition, c'est rebelle !

Pour Léon Bloy, quel que soit par moment son harassement, le combat n'est pas fini, il y retourne, chaque jour est le moment décisif d'une guerre sainte. Léon Bloy est un moine-soldat qui va son chemin d'écrivain, non sans donner ici et là quelques coups de massue, pour reprendre la formule évolienne. Ainsi le sport, objet, depuis peu, d'un nouveau culte national est-il, pour Léon Bloy « le moyen le plus sûr de produire une génération d'infirmes et de crétins malfaisants ». Quant à la Démocratie, bien vantée, elle lui suggère cette réflexion : « Un des inconvénients les moins observés du suffrage universel, c'est de contraindre des citoyens en putréfaction à sortir de leurs sépulcres pour élire ou pour être élus. » Cette outrance verbale dissimule souvent une intuition. Tout, dans ce monde planifié, ne conjure-t-il pas à faire de nous une race de morts-vivants, réduits à la survie, dans une radicale dépossession spirituelle. Que sont les Modernes devant leurs écrans ? Quel songe de mort les hante ? Les rêveries du Moderne ne sont-elles pas avant tout macabres ? Non, la religion de Léon Bloy n'est pas faite pour les « tièdes ». C'est une religion pour ceux qui ressentent les grandes froidures et qui attendent l'embrasement des âmes et des esprits. Le modèle littéraire de Léon Bloy ce sont les langues de feu de la Pentecôte.

Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »

Cette vision symbolique et théologique du monde en tant que Mystère limpide, c'est à dire offert à l'illumination (« l'illumination, lieu d'embarquement de tout enseignement théologique et mystique ») est à la fois la cause majeure de l'éloignement de l'œuvre de Léon Bloy et le principe de sa proximité extrême. Pour le moderne, la « folie » de Léon Bloy n'est pas dans sa véhémence, ni dans son lyrisme polémique, mais bien dans cette vision métaphysique et surnaturelle des destinées humaines et universelles. Pour Léon Bloy, qui n'est point hégélien, et qui va jusqu'à taquiner Villiers pour son hégélianisme « magique », les contraires s'embrassent et s'étreignent avec fougue. La nature porte la marque de la Surnature, mais par un vide qui serait l'empreinte du Sceau. De même, l'extrême pauvreté engendre le style le plus fastueux. C'est précisément car l'écrivain est pauvre que son style doit témoigner de la plus exubérante richesse. La pauvreté matérielle est ce vide qui laisse sa place à la dispendieuse nature poétique. Car la pauvreté, pour Bloy, n'est pas le fait du hasard, elle est la preuve d'une élection, elle est le signe visible d'un privilège invisible qu'il appartient à l'Auteur de célébrer somptueusement. La richesse verbale de Léon Bloy est toute entière un hommage à la pauvreté, à sa profondeur lumineuse, à la grâce qu'elle fait à la générosité de se manifester. Celui qui donne se sauve. Le mendiant peut donc, à bon droit être « ingrat ». Son ingratitude rédime celui qui pourrait s'en offenser. Mais qu'est-ce qu'un pauvre, dans la perspective métaphysique ? C'est avant tout celui qui récuse par avance toute vénalité. Or qu'est-ce que le monde moderne si ce n'est un monde qui fait de la vénalité même un principe moral, une cause efficiente du Bien et « des biens » ? Pour le Moderne, celui qui parvient à se vendre prouve son utilité dans la société et donc sa valeur morale. Celui qui ne parvient pas, ou, pire, qui ne veut pas se vendre est immoral.

Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.

Contre le monde moderne, Léon Bloy ne convoque point des utopies sociales, ni même un retour au « religieux » ou à quelque manifestation « révolutionnaire » ou « contre-révolutionnaire » de la puissance temporelle. Contre ce monde, « qui est du démon », Léon Bloy évoque le Saint-Esprit, au point que certains critiques ont cru voir en lui un de ces mystiques du « troisième Règne », qui prophétisent après le règne du Père, et le règne du Fils, la venue d'un règne du Saint-Esprit coïncidant avec un retour de l'Age d'Or. Lorsqu'un véritable écrivain s'empare d'une vision dont la justesse foudroie, peu importent les terminologies. Sa vision le précède, elle n'en précède que mieux les interprétations historiographiques. « Aussi longtemps que le Surnaturel n'apparaîtra pas manifestement, incontestablement, délicieusement, il n'y aura rien de fait. »

Léon Bloy, el Extemporáneo

“Es indispensable que la Verdad esté en la Gloria.” Léon Bloy.

“Todo lo moderno pertenece al demonio”, escribe Léon Bloy el 7 de agosto de 1910. Fue, según nos parece, mucho antes de las guerras mundiales, las bombas atómicas y las catástrofes nucleares, los campos de concentración, las manipulaciones genéticas y el totalitarismo cibernético. En 1910, a Léon Bloy se lo podía tomar por un extravagante; hoy en día sus vislumbres, como los del genial Villiers de L’Isle-Adam de los Cuentos crueles, son de una pertinencia turbadora. Aumenta, y cada vez más, la distancia entre los que dormitan al margen de su época y no comprenden nada de las pruebas y los horrores a los que nos somete, y los que, a ejemplo de Léon Bloy, viven tan precisamente en el centro mismo de su época que alcanzan ese punto de no retorno en el que se la comprende, se la juzga y se la supera. Léon Bloy escribe a la espera del Apocalipsis. Todos esos acontecimientos, singulares o característicos, que se producen en una temporalidad aparentemente profana, Léon Bloy los analiza en una perspectiva sagrada. La historia visible, que Léon Bloy está lejos de desconocer, sólo es para él el eco de una historia invisible.

“Todo es pura apariencia, todo es puro símbolo”, escribe Léon Bloy. “Somos durmientes que gritan durante el sueño. Nunca podemos sabes si algo que nos aflige no es el principio de nuestra dicha ulterior.”

Esta perspectiva simbólica es la más ajena posible a la mentalidad moderna. Para el Moderno, el tiempo y la historia se reducen a lo que parecen ser. Para Bloy, el tiempo sólo es, como para Platón y la teología medieval, “la imagen móvil de la eternidad”, y la historia comunica un mensaje que al escritor-profeta le toca descifrar y divulgar entre sus semejantes. Para Léon Bloy, el Diario, lejos de limitarse a la descripción psicológica de su autor, tiene por objetivo el de dejar registrados los “signos” y los “intersignos” de la historia visible e invisible, a fin de favorecer el retorno del tiempo en la estructura soberana de la eternidad.

Para Léon Bloy, que se define a sí mismo como “un espíritu intuitivo y de apercepción lejana, y, por consiguiente, siempre arrastrado más acá o más allá del tiempo”, la función del autor al escribir su diario no es la de someterse a la temporalidad fugitiva sino, muy por el contrario, la de “abarcar con una mirada única la multitud infinita de los gestos concomitantes de la Providencia”. El Diario —al mismo tiempo que marca el paso, dejando resonar en sí mismo, y en el alma del lector amigo, el sufrimiento o la dicha, menos frecuente, de cada día, las “novedades” modestas o grandiosas del mundo— no deja de inscribirse en una rebelión contra lo fragmentario, lo relativo o lo efímero. Este Diario, que en esto desconcierta a un lector moderno, no tiene otra finalidad que la de descifrar la gramática de Dios.

Allí donde el Moderno sólo distingue vocablos inconexos, puros signos arbitrarios, Léon Bloy intuye una coherencia deslumbrante y, en ciertos aspectos, vertiginosa y aterradora. Léon Bloy no es uno de esos devotos que encuentran en la fe y en la iglesia con qué tranquilizarse. A esos devotos modernos, burgueses en el sentido de Flaubert, Léon Bloy los fustiga al igual que a la “sociedad sin grandeza ni fuerza” que defienden. Es altamente improbable, digan lo que digan los periodistuchos poco informados que ven en Bloy a un “integrista”, que el autor de El desesperado y de La mujer pobre hubiese estado en el mismo campo de nuestros actuales, demasiado actuales “defensores de los valores”, moralizadores sin envergadura ni generosidad —y, por consiguiente, sin el menor sentido de la rebelión. Ahora bien, si hay una palabra que define con precisión la mentalidad de este hombre de Tradición, esta palabra es “rebelde”.