Luc-Olivier d'Algange

Malcolm de Chazal, un phénoménologue à l'état sauvage

Il existe différentes sortes de livres. Ceux que l'on étudie dans la boiserie des bibliothèques, ceux que l'on emporte avec soi dans le verdoiement des forêts, ceux, enfin, qui nous emportent où bon leur semble au point de nous faire oublier où nous sommes et qui nous sommes.

L'œuvre de Malcolm de Chazal appartient d'emblée à toutes ces catégories. Aussi prompte à alimenter les cogitations structurales d'un Raymond Abellio qu'à porter à l'incandescence des songeries chamaniques, aussi audacieuse dans ses spéculations métaphysiques qu'enracinée dans le sensible, dont elle réveille en nous les pouvoirs d'étonnement et de merveilleux, cette œuvre, phénoménologique, cosmogonique, poétique et mystique échappe à toutes les règles et tous les genres. Sans doute n'y eut-il point, depuis Novalis, une tentative aussi magistrale de réinventer la « grande herméneutique », celle de la nature et des choses, avec l'intuition de l'aruspice conjuguée à la virtuosité du poète.

Comment être au monde ? La Vie filtrée de Malcolm de Chazal répond à cette question non par des hypothèses, des raisonnements mais par des « répons » qui changent la nature même de l'entendement humain. Nous autres, Modernes, passons notre temps à croire que nous raisonnons alors que nous ne faisons que ratiociner (et médiocrement) dans le vide. Nous voyons le monde comme un spectacle dont nous nous croyons retranchés. Nous oublions que notre esprit, notre âme et notre corps ne sont rien d'autre que des organes de perception et que toute pensée qui nous vient ne vient pas de nous mais du monde. Mais nous vient-il encore des pensées ? Et qu'est-ce qu'une pensée ? En quoi pèse-t-elle sur notre âme ou l'allège-t-elle ? Malcolm de Chazal, qui ne croit ni à l'intelligence humaine ni à la raison s'efforce de capter l'influx de l'intelligence du monde, telle qu'elle se manifeste dans les nervures les plus subtiles de la vie intérieure et de la vie extérieure (qui n'en font qu'une). L'intelligence, pour Malcolm de Chazal n'est pas une faculté, mais une possibilité, « l'homme, en essence, n'étant pas intelligent, ni ne se faisant intelligent, mais étant fait intelligent par l'Influx, par la pénétration de l'Invisible... ». On se souviendra de la phrase de Schelling: « Le "Je pense donc je suis", est depuis Descartes, l'erreur fondamentale de toute connaissance. Le penser n'est pas mon penser, et l'être n'est pas mon être car tout n'appartient qu'à Dieu ou à l'univers. »

De même que Claudel parlait à propos de Rimbaud d'un mysticisme à l'état sauvage, on pourrait dire de Malcolm de Chazal qu'il fut un phénoménologue à l'état sauvage. Là où les phénoménologues universitaires se heurtent à d'infinies difficultés, l'auteur de La Vie filtrée devance ce piège que la raison lui tend en s'identifiant immédiatement au phénomène lui-même, en faisant de la métaphore poétique une façon d'être, et non plus seulement une façon d'écrire. Ce retournement de la vision, qu'Abellio, en gnostique, nommera la « conversion du regard », fut, pour Malcolm de Chazal une expérience fondatrice, au même titre que la réminiscence proustienne ou l'irradiante « étoile au front » de Raymond Roussel. Toute grande œuvre littéraire, poétique ou philosophique procède d'une expérience extatique de cette sorte, qu'on la dise mystique ou « expérience-limite », qu'elle se traduise par une mathématisation du Réel ou par une fusion immanente dans les fougères dans un archéon antéhumain comme chez Powys, qu'elle soit une intuition fulgurante de la nature inconnue de l'espace-temps, comme dans Ada ou l'Ardeur, le merveilleux roman de Nabokov, il s'agit toujours d'un instant fondateur, où le regard change et se trouve changé par ce qu'il voit. « Je suis, écrit Malcolm de Chazal, un être revenu aux origines. A mon sens, il est stupide de croire que l'on peut connaître l'homme si l'on ne connaît pas la fleur. Que l'on peut connaître Dieu si l'on ne connaît pas le sens occulte de la pierre. La connaissance est indivisible et cette connaissance a été perdue. »

La recouvrance de cette connaissance perdue n'est pas seulement un vœu pieux, comme elle le fut parfois dans le Romantisme et le Surréalisme, elle devient, par le « sens magique » de Malcolm de Chazal, une véritable métaphysique expérimentale. Touchant à ce qu'il y a en nous de plus archaïque, mais avec l'intelligence la mieux exercée, Malcolm de Chazal retourne vers le monde ce sens des nuances, des radicelles, propre à l'introspection. Ainsi la métaphore n'est plus le signe, la réverbération d'une réalité intérieure, inconsciente, mais un mouvement que l'on pourrait dire d'extrospection.

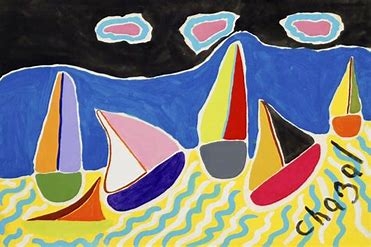

Cette herméneutique radicale et immense qui ressaisit le monde comme une conscience ensoleillante est à la fois œuvre de poète et de philosophe, œuvre de visionnaire et de naturaliste. Les philosophes sont nombreux à avoir cherché cette « clef magique » qui permettrait de penser et d'éprouver en même temps l'un et le multiple et d'en finir avec le dualisme, auquel le monisme métaphysique lui-même n'échappe pas, puisqu'il s'oppose encore au multiple et veut s'en distinguer. L'une des clefs de cette herméneutique totale se trouve sans doute dans la théorie des « passe-teintes ». Ainsi la multiplicité des mondes, des teintes, au sens alchimique, des états de conscience et de l'être est à la fois une réalité et une vue de l'esprit qu'unissent les « passe-teintes » comme autant de moments d'une gradation dynamique, en perpétuelle révolution, et dont les bouleversements imperceptibles dans l'apparente immobilité accordent ce qu'il y a de plus grand dans le cosmos à ce qu'il y a en nous de plus secret et de plus précieux. Loin d'être séparés, le microcosme et le macrocosme, le sensible et l'intelligible ne cessent, dans les pages admirables de Sens plastique et de La Vie filtrée, de s'illuminer et de s'obscurcir réciproquement, non sans déployer, entre cette clarté et cette nuit, les abîmes et les apogées des couleurs. « Quelque immense l'artiste, écrit Malcolm de Chazal, et à quelque grandeur que puisse atteindre l'Art dans les temps futurs, jamais ne seront inventées ces teintes qui font pont entre les berges des couleurs, quand les couleurs se frôlent en torrents dans l'air et laissent entre elles des fossés d'infinie profondeur. C'est le secret des couleurs d'enjambement dans la Nature de ne laisser aucun détroit de vide entre champs colorés, quelle que soit la furie avec laquelle une couleur glisse auprès d'une autre teinte à l'état stagnant ou ralenti, et quelque terrifiante la course de deux couleurs à la fois qui passent l'une contre l'autre sans se toucher. Cet art de mettre des ponts entre les couleurs est l'art naturel des passe-teintes qui fait que la fleur est mariée au fruit et à la feuille, et que la tige ne déborde pas sur le tronc, et que le tronc ne sème pas son feuillage en flaques colorées dans le vent, mais le marie au paysage d'alentour. »

Il nous resterait donc encore, tâche exaltante, à faire de cette théorie, de cette vision, la charte d'une herméneutique, non plus dévouée seulement au déchiffrement des écrits mais à celui du monde lui-même (les écrits, au demeurant faisant aussi partie du monde, au même titre que les fleurs de givre sur les vitres hivernales ou le tracé des oiseaux dans le ciel).

Les ressassements les plus cacochymes étant, de nos jours, invariablement qualifiés de « nouveautés » on hésite à souligner la nouveauté de l'œuvre de Malcolm de Chazal. L'œuvre, par ailleurs, s'inscrit bien dans une tradition. Nous évoquions Novalis, mais l'on songe aussi au Maurice Scève du fabuleux et méconnu poème Microcosme, voire, et la comparaison ne nous paraît point injurieuse, à Gongora (auquel il conviendrait aussi de rendre justice). Ce qu'il y de nouveau, d'une nouveauté éternelle, dans l'œuvre de Malcolm de Chazal, au point de renouveler l'acte même de lire, ce n'est pas seulement qu'il nous apprend, en lisant son livre, à lire à notre façon le ciel et la terre, les couleurs, les astres, les fleurs et les songes, c'est d'avoir fait de cet art de lire une expérience non point singulière ou subjective mais objective et extrême. Il s'agit bien d'un au-delà de l'art, qui emporte avec lui et en lui tous les prestiges et toutes les libertés de l'art, mais pour s'en affranchir. La pensée devient ainsi, désentravée de l'utilitarisme et de son contraire, « l'art pour l'art », cette puissance recueillie et songeuse, dionysienne et précise qui « court et rattrape les couleurs qui bougent, les lient à travers l'espace, marie les houppes jaune d'or du mimosa au vert en flèche de ses feuilles, fiance pour toujours le feu à sa fumée, rattache les veines pourpres de la rose écarlate au fuseau vert de sa tige, allie les vertes vrilles de la vigne au corset gris de l'écorce, met un pont entre le bleu de l'azur et les blanches ailes des nuées. »

Pour Malcolm de Chazal, nous ne sommes point séparés du monde qui nous entoure, ou plus exactement nous entourons le monde qui entoure. Métaphysique fondée sur une physique expérimentale des sensations, restituant à l'intuition, à ce qu'il nomme « le sens angélique immédiat », sa place royale, la pensée de Malcolm de Chazal nous délivre radicalement du positivisme du dix-neuvième siècle et de la superstition de la logique linéaire des effets et des causes. Nous comprenons à lire La Vie filtrée qu'il serait aussi absurde de croire que notre pensée est un « produit » de notre cerveau que de croire que l'air est seulement un produit de nos poumons ou la lumière un épiphénomène de nos yeux. Puisant à source même de l'enfance (« Quand l'enfant goûte un fruit, il se sent goûté par le fruit qu'il goûte. Quand l'enfant touche l'eau, il se sent touché par l'eau en retour. Quand l'enfant regarde une fleur, il voit la fleur le regarder »), Malcolm de Chazal, puise à la source antérieure à tous les nihilismes, et rend possible, comme à jamais, la faculté de penser et d'être pensé au même instant: « Toutes les théories initiatiques de la connaissance, écrit Raymond Abellio dans sa préface à L'Homme et la connaissance de Malcolm de Chazal, procèdent, on le sait, d'un retour sur soi de la conscience qui, dans le rapport entre le sujet et l'objet transfigure l'objet en une sorte de panpsychisme parfaitement communiel. Ici nous assistons au retour sur soi de la sensation, ce qui est une autre façon de vivre le même chose tout en signifiant à la connaissance qu'elle est recréation, c'est-à-dire pure poésie. »

Cette « pure poésie » semble désormais, contre le nihilisme, la seule et ultime chance offerte, sous condition, bien sûr de n'être pas seulement, un « dépotoir sentimental » qui vise « à ne faire goûter que l'esthétique au dépens des vérités, à ne nous nourrir que du seul beau plaisir sans étancher notre soif de connaissance ». L'auteur est lui-même la création de son œuvre, de même que son œuvre est la création du monde. Ce « continuum » fait du cerveau « tout en même temps salle de laboratoire, outils, réactifs, expérimentateur, sujets, agent analytique et conclusif de données ». L'œuvre ne saurait être que plus vaste que la pensée qui la produit, la surprenant sans cesse, la défiant, la poussant dans ses ultimes retranchements, l'inquiétant et la ravissant tout à tour, exigeant d'elle de revenir sans cesse sur l'oraison et le labeur alchimique qui la rend possible. Ainsi La Vie filtrée se donne à lire, comme une « recondensation » de la pensée antérieure de l'auteur: « Pour obtenir les pages qu'on va lire, j'ai du revivre mon œuvre en esprit à la vitesse de l'éclair ». Ces métaphores de foudre et de tonnerre abondent dans l'œuvre de Malcolm de Chazal: elles sont la forme même de la manifestation de la pensée dans « ces hautes régions » où « l'homme se sent pensé ». L'inspiration, l'illumination, l'intuition extatique, qui ne relèvent, dans bien des cas, que de la pure rhétorique, retrouvent alors une irrécusable réalité. Le poète écrit « à la vitesse de l'éclair, l'esprit vide, et cependant, il enfante le tonnerre et l'éclair ».

A nous que les Parques destinèrent à vivre dans un monde hors du monde, encombrés de ridicules abstraction publicitaires ou idéologiques, dans un « temps » dépourvu de toute profondeur sacrée, nous à qui l'on enseigne chaque jour, par mille tours, à ne point faire usage de nos sens et de notre intellect, à méconnaître ces instruments prodigieux de connaissance et d'extase que sont nos sens et notre pensée, il se pourrait bien que l'œuvre de ce vertigineux aruspice que fut Malcolm de Chazal, maître de la « perspective tournante » et de la connaissance amoureuse, devienne un viatique majeur.

La théocosmogonie de Malcolm de Chazal

Ainsi, certains livres ne sont pas seulement des œuvres, et moins encore des travaux littéraires, mais des événements de l’Ame. La date où ils apparaissent, la révélation dont ils émanent, appartient, plus encore qu’à l’histoire où ils s’inscrivent, à une hiéro-histoire, qui, dans un renversement de clartés, devient visible dans la nuit même qui nous gouverne.

Ce livre de Malcolm de Chazal, Aggenèse, - paru aux éditions Arma Artis, - est une entrée dans la nuit, dans ce « noir invisible » où gisent les couleurs secrètes du monde. « Et je continuais, écrit Malcolm de Chazal, presque moribond de désincarnation la Route du Noir dans le paysage ensoleillé des Salines parmi les cocotiers, les acacias, dans l’herbe tremblante de lumière… ». L’entrée dans la nuit n’est pas un consentement aux ténèbres, ni la seule considération de l’ombre, mais éveil de la pensée antérieure, de la mémoire profonde. La théocosmogonie, qu’illustre l’œuvre de Malcolm de Chazal, est amoureuse tout autant que métaphysique ; sa dualitude est embrassement et embrasement. Dieu, dans cette cosmogonie, est « NOON et ALLA » dans leurs « étreintes ». L’espace et le temps sont inspir et expir. La corolle du jour éclose dans la nuit est « bouquet de flamboiements ».

Après la pensée mythique de Pétrusmok et le flot de correspondances et d’analogie de Sens Plastique et de La Vie Filtrée, Malcolm de Chazal entre ici dans la vastitude et la profondeur de la nuit divine. Voir et penser le monde à partir de la nuit divine, en amont de toutes les représentations que nous nous faisons collectivement et individuellement de nous-mêmes, par-delà les idéologies, les religions exotériques, les sciences, c’est laisser venir à nous, à travers nous, une puissance, un Verbe antérieur : « Ce Verbe est infini tant que le poète s’effacera suffisamment pour être uniquement l’objet qu’il traduit et dépouillera son moi au point de devenir la chose qu’il dit ».

Cette impersonnalité active est libération au sens le plus haut ; non pas cette illusion de l’individu irrélié, mais liberté conquise sur le grief, l’utilitarisme, le ressentiment qui président à l’utilisation technique du monde,- cette vengeance de ceux qui ne savent pas le contempler. Le « Vaste » de la théocosmogonie de Malcolm de Chazal, ces latitudes et ces longitudes reconquises, cette attention au plus lointain à l’intérieur du plus immédiat, cette plongée dans la nuit invisible à partir de laquelle le monde immanent scintille et s’irise, - telle est l’aventure, non pas décrite mais récitée, chantée, en poèmes, aperçus et litanies dans cette Aggenèse qui échappe à tous les genres littéraire car elle les précède, non comme un objet mais comme un visage qui nous regarde : « Ce qui fait la couleur / C’est la pensée / Pensée de franciscea / Pensée de l’œillet / Pensée de la rose et du lys / Sur le visage, c’est l’expression. »

Dans le monde de Malcolm de Chazal, les pierres parlent des civilisations englouties pour en dire les mystères et les fraîcheurs, et les fleurs nous regardent. Le temps n’est plus à faire des expériences avec les êtres et les choses mais d’entrer en relation avec eux, comme la couleur entre en relation avec la nuit, comme la musique entre en relation avec le silence. Rien n’est plus versicolore que ce grand traité d’entrée dans l’invisible et dans la nuit, là où attendent les ensoleillements de l’être : « La lumière vint / Du ventre du Noir ». Lumière génésique, confondue à la pensée qui la cherche, aurora consurgens de la conscience.

La pensée nocturne et la clarté révélée sont d’une même source. Un même éros cosmogonique présage à leurs accomplissements : « A deux corps pour une même extase / A deux cœurs pour un même amour / A deux extases pour un même Dieu. » La dualitude révèle par intégration de l’Un et dans l’Un le mystère d’une trinité non plus abstraite ou simplement dogmatique mais incarnée dans « l’Homme-Lumière ». La terre est céleste et le ciel est un jardin qui tourne et se renverse : « Tu es la source / De tout ce qui est / De tout ce qui se vit / Se goûte / Se pense / Ou se caresse. »

L’œuvre de Malcolm de Chazal nous offre à ce rappel, à ce ressouvenir. La vie ne vaut d’être vécue que si elle est un cheminement vers le Miracle, - qui veille telle une lumière incréée au fond de la pupille : « Et ma fleur est pleine / De pupilles/ C’est tout l’invisible en elle / Le Noir la pénètre / La lumière inversée. »

Cette allée ouverte par les mots, par l’écriture immanente-transcendante de Malcolm de Chazal, est, au sens premier, une théorie du Graal : cette coupe qui, renversée, est le ciel même qui nous protège de sa nuit et favorise l’éclosion, la renaissance immortalisante de la fleur symbole du regard, de la pensée éclose, et, si l’on ose dire, symbole d’elle-même dans son advenue voyante : « Et voici ce moment du temps / Incarcéré dans une couleur / Voici l’espace de voir / Intégré à une forme / Deux images : visible et invisible / Et c’est la fleur. »

L’exercice spirituel, pour Malcolm de Chazal, n’est pas austère, quand bien même il provient d’une exigence radicale, car ce qu’il déploie, par la double lumière de l’Un, n’est autre que l’arc-en-ciel : « Signe de matière / Aux côtés nuital et de Jour / NOON et ALLA : La double lumière en Un / Que lie le jaune incandescent. »

Nous ne pensons pas encore ; nous ne parlons pas encore. Une puissance est retenue, détenue dans l’archéon, au plus lointain, dans la nuit antérieure. Pour advenir à la pensée, la pensée doit nous advenir dans l’oubli de ce que nous croyons être, de nos évaluations, de nos estimations, de nos calculs, de nos planifications, de nos « savoirs » qui se sont détournés de la sapience. Or pour atteindre ce point où la pensée et la parole naissent l’une de l’autre, en présence réelle, il faut entrer dans le Verbe qui est à la fois proche et lointain, hors d’atteinte et substantiel : « Verbe tu es lié à la substance : Comme l’ombre à la lumière… / Voici le grand secret : l’indivisibilité du moi et des choses / Une même pâte / Une même vie. »

Le secret de l’archéon le plus lointain, perdu, comme la « Parole Perdue » des Alchimistes dans l’Atalante Fugitive de la nuit des temps, est aussi au plus près dans la substance même, et dans « l’herbe tremblante de lumière ». Le Là-bas est l’Ici-même, le visible et l’invisible tournoient et fleurissent dans le Verbe nocturne : « Car le monde Là-Bas / Est Renversement pensée-image / De ce monde ci / Comme Renversement / De lumière / Retournement du Visible et de l’Invisible. »

Nous comprenons alors, lisant Malcolm de Chazal, que c’est l’invisible qui, advenant à l’envers du visible en révèle l’avers en resplendissements sensibles. L’Homme-Lumière qu’évoque Malcolm de Chazal, a pour vocation de révéler, par son cheminement entre l’archéon et l’eschaton le ressac de la mémoire vive. Ce Là-bas qui, torrentueusement, revient dans l’Ici-même, dans la prophétie de l’Ici-même : « Là-bas l’homme sera Toute Mémoire / Et imaginer sera faire sa vie. » Le ressouvenir est imagination créatrice : « La Mémoire sera le rappel de l’Eden… / L’Image Originelle reviendra / Peu à peu en nous / Et embellira le monde projeté. »

L’Aggenèse de Malcolm de Chazal est ainsi, à la suite de la Divine Comédie de Dante, une méditation sur la Paradis. Comment sortir de l’enfer du ressentiment et du purgatoire de la représentation ? A quel appel répondrons nous ? C’est aux signes infimes comme les herbes tremblantes de nous le dire, afin de réinventer, au-delà de l’agonie du Dédire quotidien, le Dit qui parle vif au secret du cœur : « O Toi qui agonise, le Paradis t’attend ».

Luc-Olivier d'Algange

|

| ![]() Facebook

Facebook

Commentaires

Quelle découverte ! Majesteux ! Un immense merci : j'ignorais que Malcolm de Chazal manquait à ma vie... Livres achetés et commencés; poèmes fulgurants.

Écrit par : JennyG | 05/06/2024

Les commentaires sont fermés.