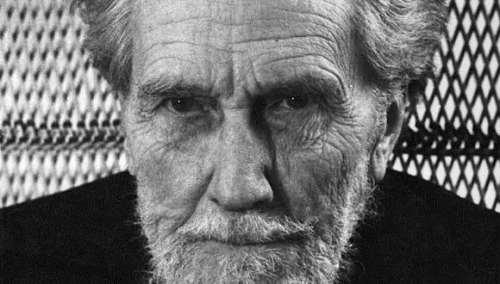

EN HOMMAGE A DOMINIQUE DE ROUX

Ode au Cinquième Empire

« Le Mythe est le rien qui est le tout »

Fernando PESSOA

Ombres claires, jardins d'or, de quel désert bleu, tendu

Entre ces êtres et ces apparences ma mémoire en ces temps frissonnait !

C'était un battement des ailes de la victoire, un chant d'astres immobiles

Dans la profonde ténèbre de l'azur: comment ne point croire

A ces bras d'Océanides, ces pointes d'écume et de rocs

Et leurs traits de fierté sur les chemins des fantômes !

Tout reviendra, je le sais, dans ce Lointain, dans cette blancheur.

Armures du deuil, prunelles étoilées, sagesses perdues aux confins

De la mer dont les cieux tordent les couleurs comme des vaisseaux.

Nous sentions sur notre joue l'éther grandiose, son libre essor

Vers les oliviers pâles du rivage, son reflet de ciel, ses larmes étouffées

Et son sourire d'où renaissent les consolations au bord des cils

Comme une brume d'exil. J'en porte le témoignage pour ceux-là mêmes

Qui ne veulent rien entendre, pour cet ouragan immobile du matin, du plus

Haut bonheur, si tant est que l'on puisse encore dire en ce monde.

J'en porte témoignage sous le manteau de la nuit si claire à qui sait voir,

Sous le manteau de l'oubli de la Mer, sous le manteau du souffle éperdu

Où marche le souvenir de douceur et de feu des rois dont l'âme verdoie !

Est-ce fuir que de céder à ces beautés pensives ? Est-ce trahir que d'entendre

Les abeilles d'Orphée tournoyer dans l'admiration de l'ébauche du monde ?

Tel était notre bonheur que chaque seconde nous fut une cosmogonie.

Point de sommeil mais une secrète fureur de joie

Composant des siècles de pourpre avec les agrafes d'or de l'instant...

Tes lèvres douces revivaient une fable vermeille, un songe immobile

Sur l'abîme, sur la coupe visible de l'aurore

Encore endormie dans l'aile magnanime du dieu !

Que l'âpre beauté nous soulève, qu'elle nous dise

Nous serons ces cœurs brûlants jusqu'aux huées, nous serons

Les traces de son langage disparu et, s'il le faut, son haïssable mélancolie !

Forces célestes, fournaises bleues, triomphe pour la gloire

D'une innocence infaillible lorsque de toutes parts se hâtent

Les souffles étésiens, que scintillent dans les verres les vins

Parfumés de résine dans la grande trêve apollinienne de l'Empire !

Nous n'étions point étrangers à ces frontons, à cette emprise

De la Connaissance pure où s'éternisent à la fois

Les Hauteurs sans visage et les racines des oliviers !

Nous vaincrons le courroux de ces escaliers sablonneux

Et d'une pensée pure nous fleurirons d'une blancheur immobile

Comme l'instant de cette tempête adorée... Libations aux confins du monde,

Ivresses légères qui éveillent la douceur des pêches mures

Et la splendeur septentrionale des ombres du Soir,

De l'autre côté de la naissance des mondes...

De l'autre côté du temps, de l'autre côté du vent, quelque Songe

Elargit nos pupilles au ressouvenir de ces Lois excellentes...

Sites de la lumière chantante: des noms divins naissent des bronzes de la voix.

Les hymnes enseignent à la musique son propre secret

Qu'elle ne divulgue point, sinon dans la procession des regards

Qui passent, équanimes, sur les rives, entre les pins et les genévriers

Qui passent en s'attardant à peine vers l'éternité et les Mystères !

Que le dieu lumineux tende les voiles, qu'il avive le chatoiement

Des vêtements sacrés et ne nous détourne point de la face invisible de la Mer !

Nous serons fidèles entre les fidèles, dans le secret et dans l'évidence du Temps.

Fidèles en quelque lieu et en quelque temps que nous nous trouvions,

Fidèles dans la vérité de la brise qui porte le Chant et fidèles

Au sillage qui porte le Don de la mort vaincue, fidèles à Ce moment-là,

Fidèles dans le silence et dans le vacarme des dieux, fidèles

Aux pailles qu'allège la Terre et que Ciel embrase d'une image immense,

Fidèles aux ruisseaux pierreux, aux ruches cuivrées et aux expériences

Du silence et du jour éternel. Fidèles à la voix limpide qui scintille

De batailles subtiles. Voici les réverbérations messagères ! Voici le chemin précis

Dans l'immensité, voici les traces, voici les empreintes du dieu

Dont le sceau rivalise avec la douce coupole du Printemps

Pour nous faire comprendre la limite et l'illimité

Et la sagesse de l'Empire que l'on devine devant une fenêtre claire

Dans le pressentiment des cieux profonds et des mers chaudes

Que voilent à notre souvenir les siècles de vanités et de mensonges !

Quel regard de Pallas, à la pointe de l'instant où l'éternité se divise !

Que de brûlures et de fraîcheurs, dans nos veines et sur notre peau !

Les vignes et le miel, l'eau et le vent polissent notre aveugle matière.

La lumière innombrable couronne le murmure des sources, les buissons

Embaument le Grand-Oeuvre du Cosmos. Le passé, le présent et l'avenir

Se détaillent sur les feuilles et dans le vol des aigles.

Comment croire encore en la Séparation

Devant cette volupté puissante dont l'image nouvelle

Vient d'éclore dans l'air où tremble encore un parfum d'eau de pluie !

Voici la voix humaine et voici le silence, voici la bonté de la terre

Et voici les vases d'argile, comme une volonté surhumaine précédant,

Les plaines qui vont chuchotantes vers le soir. Voici l'Orbe du Temps !

Et qu'est-ce que le Temps, qu'il nous accable ou resplendisse,

Peu importe ce n'est pas lui qui passe, mais nous seuls, déjà flammes

Dans le bannissement de l'imminence, dans le secret de l'étoile au front

Dans les Formes de l'univers, les Symboles augustes que les quadriges de nos sens

Ouvrent à la connaissance des antiques tablettes d'Erato perdues

Sous le rugissement des flots ! Perdues et retrouvées comme un amour humain

Dans ses recueillements de rires, de beautés, d'acanthes prophétiques...

Qu'est-ce que le Temps, qu'il nous accable ou resplendisse

Que nous ne puissions étreindre contre notre cœur

Comme le parfum du Soir, comme une prière délaissée,

Comme une épaule nue dans une roseraie, un front empourpré ?

Qu'est-ce que le Temps s'il ne se courbe sous notre regard

Comme un horizon prosterné ? Il existe des secrets. Le Temps,

Ce promontoire, cette lance dans l'air vibrant ou comment le dire,

Peut-être ce sable chaud où nous nous endormons côte à côte,

Le Temps n'est rien, qu'il nous accable ou resplendisse, le Temps

N'est qu'un silence universel ! Notre grandeur sera d'avoir courbé aux Lois

De la douceur d'être tout ce néant tumultueux ! Notre grandeur, notre sagesse !

Grandes voiles tendues jusqu'au gémissement céleste ! Métaphores vivantes

Des peuples et des heures, nous reviendrons aussi vers la grandeur

Avec nos carènes solides, nous reviendrons jusqu'aux temples en ruines

Porter la crinière de l'air marin et des ressouvenances de labeur et d'adoration !

Nous reviendrons lavés et forts, chaque aspect de notre entendement

D'une clarté presque aveuglante annonçant que la victoire humaine est illusoire.

Nous reviendrons avec nos dieux enroulés autour des mâts, nos dieux peuplant

La grande voile, nos dieux forts comme des cordages.

Quel beau règne pour cette Terre que le règne de notre retour !

Tout recommence car le Temps n'est rien et que la brûlure de la fidélité

Plus profonde que le cri orne de son signe sacré, de son passage ailé

Le ciel fécond d'enseignements à qui sait lire... Tout recommence, Chœur

Infini, premier voile de l'Apparue disant "je te trouve enfin".

Et nous avions tant attendu Ce moment-là, avec une telle ferveur

Et une telle patience qu'une brume de chaleur montait vers nous,

Que les eaux tremblaient à nouveau,

Après tant de batailles, de fatigues, cette salutation enfin

Changeait un cœur, et l'étincelante obscurité se renversait

Comme une corbeille de fleurs sur l'orgueil aérien de la conquête.

Tout recommence, Chœur infini, car le Temps, qu'il accable ou resplendisse

Ne passe point. La Terre élève ses senteurs pour notre triomphe venu de la mer.

L'Ode enclot un prodige d'ordre étincelant. Point d'outrage à cet horizon

Que la proue de mon Chant et point d'oraison d'une plus haute innocence .

Une soif ardente fond dans le sommeil comme un oiseau de proie !

Dans quelle apparence cette lumière descendante me charme !

Ne rien dire à la voile de ce péril et vivre ! Tout entière à cet autel

Où meurt et renaît l'accord innombrable du Temps, ta bouche parfumée

Enonce le prodige. La voie, les degrés, le marbre, ô fille des astres,

Seront ces stations d'immortalité, où le dieu allège de toute sa force

Nos pas l'un après l'autre sculptés, nos pas l'un après l'autre perdus

Dans le marbre que travaille l'abîme ! Légère cette force vers le haut !

Légère et toute figurée d'être et de puissance. L'Empire compose d'immortalités

Ces générations innombrables de pas sur les marches du Temple.

Quelle abondance d'oubli comme une pulpe enracine notre savoir

Dans la profonde saveur d'une pureté qui allonge les ombres

Et que nous suivons pas à pas ! S'approche ainsi le Toit de l'intercesseur.

Le Soleil, l'Air, Dieu s'accordent à l'ombre que j'endure

A l'ouvrage des vigne et des puits, aux mille figures

De notre consolation nouvelle, à la volupté inconnue.

Ce ressouvenir fut l'onde parnassienne suspendue sur l'augure

Dont la beauté semblable à sa Ressemblance oubliée

Disparaît dans la couronne du Soleil, de l'Air et de Dieu.

Haute la nef, soulevée, dans la clameur, dans le péril !

Haute dans le prodige des vagues anciennes et mélodieuses,

Et plus haute encore dans la mémoire virgilienne de l'Esprit !

Rien n'égale cette beauté qui ressuscite, qui s'élève

Dans la louange d'un écho éternel et dans la justice du destin !

Rien n'égale la joute suprême d'une grandeur où tremblent nos mains,

Dans la ferveur de la victoire qui dilate la poitrine et hante

La vertu des songes et des dieux, le sel des cités disparues

Dans la solennité d'un Soir où nous retrouvons nos visages

Sous les casques brillants de la bienveillance du Soleil, de l'Air et de Dieu !

Lucide est l'âme accourue vers la lumière de l'être, oeuvre immense.

Lucide est la louange de la voile latine, la louange ingénue

Dont nous retrouverons l'augure dans la bruissement de la cigale

Dans ce travail secret du Jour, dans la fraternité des nuages

Et des racines, dans la concordance haute du Soleil, de l'Air et de Dieu.

Sous ce ciel de signes ardents, les collines, sœurs de l'aube et de l'oubli

Déroulent leurs rumeurs et leurs parfums. La douceur obscurcie

Penche le front sous les feuillages comme un repos divin.

La royauté se retrouve dans ce « Toujours ! » que disent les jeunes arbres.

Le jardin se referme dans sa lumière inexorable. Beauté semblable

Et qui protège ! Beauté que portent pour la fête d'Artémis

Les jeunes filles qui disent l'or flottant, vive beauté !

Sous le ciel des signes ardents et des vents fougueux,

Nous serons délivrés et comme une onde notre orgueil

Se perdra dans la royale voile radieuse qu'elle élève

Comme signe plus haut dans le ciel ardent,

Comme le signe du Soleil, de l'Air et de Dieu.

Qu'elles soient, les très-belles, les gardiennes du labyrinthe de nos pensées

Et de la profondeur des grèves, et du Soleil du Soleil, Logos intérieur

Embrasant l'Air de l'Air jusqu'aux profondes mémoires de l'éther,

Jusqu'à ce silence de Dieu qui chante dans le Cœur de Dieu...

Qu'elles soient, ces jeunes filles d'Artémis, les flammes

Du redoublement des Formes, dans l'intarissable secret

Dont la beauté subjugue le spectacle immense de l'aube

Où nous retrouvions enfin les ombres claires et le jardin d'or.

Que d'ombres pour les hommes dans ce devenir de soleil

Que d'attentes, pour les cieux où chante la divine confusion des astres !

La Forme demeurait comme une promesse dans l'aube immense

Et toute chose naissait de cette flamme comme un théâtre murmurant !

Beauté et sagesse, légèreté et désinvolture précédaient notre entendement

De leur sillage clair sur les eaux. Les songes étaient des acclamations.

Le ciel se tendait dans la solennité du bleu. A la proue, l'ombre se divisait

Comme une voix orphique. Car le Chant est ici et ailleurs. Il s'élève

Dans le mystère et plonge dans l'éblouissement de la profondeur.

Nous frappons notre parole sur des murailles de silence et l'écho

Invente des contrées étincelantes dans nos âmes !

S'élèvent dans l'air les songes maritimes ! Le cœur bat dans l'or du sang

Et nos prunelles brûlent d'adoration et de conquête. La mélodie veinée

De bleu de l'univers enchante l'arbre d'or de nos poumons. Le vent

Violente les voiles immenses et fragiles. La vigueur nous entraîne et la joie !

A l'aube de l'Idée sont les naissances du destin ! Que j'entende les voix

De la toile et du bois, que je goûte les saveurs de sel de l'air qui brûle,

Et voici que la mémoire du monde s'éveille de sa léthargie !

La mémoire du monde entre en miroir avec l'Empire désiré !

Car je garde la mémoire d'Ulysse dans l'estuaire du Tage,

Arborescence d'âmes vives sauvées des eaux et revenues

Alors que le Temps, par d'innombrables détours nous ment,

La Vérité scintille sur la proue et dans nos prunelles: l'être

Débute dans ce recueillement de la mémoire: Ulysse reviendra

Comme un ressouvenir dans la voix de notre allégresse,

Comme un chant de triomphe et de péril s'adressant

Au ciel avec ses clameurs et son grand silence d'été

Qui précède l'entrée du navire dans sa destinée surhumaine !

Apparition dans l'estuaire, mystérieuse beauté ! Le silence

Joue de cette image du Soleil que nous gardons dans la mémoire

Telle une prévision inclinée dans la brume sourde où tremblent

Les générations tressées des roses divines sur la voile du Soleil !

Ainsi, l'immense nouveauté du destin lance l'onde sur l'envers

Du monde où revivent les mythologies du monde comme une voile gonflée,

Entraînant les nerfs de chanvre, de bois et de métal du navire qui est un songe,

Avec la douceur infaillible du messager - sa volonté

Scrutant l'espace avec la sûre ténacité des Anciens,

Et son âme d'ouragan et d'incendie, son âme subtile comme la syllabe

Douce enclose dans la strophe méditée et dans son espérance

Persistante ! Tout cela fut inscrit comme un feuillage sur le bouclier.

De quelles sources lointaines s'abreuve notre Mer ? De quels confins ?

De quelles hauteurs ? De quelle glace translucide ? La limite

Est dans la réponse refusée à l'énigme et dans l'assentiment au silence.

Nous apercevrons, au-delà de la réponse refusée, quelque flamme

Céleste éclairant les contrées de notre orgueil et les plaines

Où Zeus, père du Jour, ordonne une bataille silencieuse

Entre notre hardiesse et la juste méditation de l'univers !

J'honore cette aube, ces colonnes, ce faîte où repose le chant

Dont le sens se perd dans l'éternité et dont s'abreuve notre nostalgie.

Rien n'est perdu. Tout se tient dans l'apaisement immense.

Comme la goutte de rosée à la pointe du brin d'herbe,

Les mondes invisibles rassemblent leur limpidité à la pointe

De notre entendement. Le dieu se diffuse dans le soir versicolore.

Tout se tient: la sagesse et le nom, la lumière et la chevelure

De l'Aimée comme le sourire et le geste qui l'invente

Sur le visage. Tout se tient. Le soleil se tient dans la prunelle.

La Grandeur est dans le regard. L'Empire est dans l'instant.

Et le ciel à notre front s'accorde. Les écumantes constellations

Frémissent dans le battement de nos cils, et toutes les saisons

Vivent et meurent sous nos paupières. La douce chaleur de l'automne

S'évanouit entre nos lèvres fécondes comme des vergers. L'hiver

S'immobilise comme un chœur de pierre dans notre cœur

Et le printemps fait éclater cette rosace minérale avant l'été

Qui fait glisser comme dans un songe léger le navire d'Ulysse...

Tout se tient dans cet estuaire du Tage: le souvenir de la déréliction

Et, dans la tremblante douceur, celui de la lumière étonnée.

Apaisement du souffle dans l'Immense, j'acquiers le puissant espace

Alors même que la déclive destinée humaine ne pourvoit point à ma patrie.

Elle fut cette frondaison de fleurs sur l'horizon inconnu...Apaisement

Du front, apaisement du Temps. L'Olympe résonne de cet appel,

Homme qu'un entendement adamantin fourvoie dans la bataille lumineuse !

L'Apaisement triomphe ! Dans ces hautes trames de l'espace-temps,

L'Apaisement triomphe et nous en sommes les témoins.

Tisseuse de profondes Imminences est la parole de l'Apaisement.

Car les éléments rugissent dans L'Apaisement dont je parle et qui n'est point l'abandon des forces

Mais leur apogée dans la gloire d'une discordance vaincue.

Sur les tablettes de la nuit une voix écrit des signes vaporeux.

Invisible est le signe mais présent dans l'agitation de l'esprit.

Tel est l'Apaisement qui s'en élève, tel est le vaste accord

De l'Apaisement... La brindille qui ploie sous le souffle en témoigne.

Le bruit sourd de l'eau sur la pierre. Lentement nos paumes se tournent vers le ciel

Est-ce pour le sommeil ou pour une prière ? Notre âme

Est la conque bruissante de l'abîme. Notre âme est la louange.

Tel est l'Apaisement, une mélodieuse gratitude. L'âme connaît l'été.

Elle triomphe dans l'oscillation des feuilles, dans l'allégresse

De l'été dont nous atteignîmes la cime par la sérénité !

Sourdre ainsi du cœur de silence d'une saison ! L'Apaisement

Est cette verte limite ! L'Apaisement dis-je, point l'inertie. L'Apaisement

Est cette alacrité des forces dominantes et charnelles qui fleurissent

En Idées, comme surent les célébrer Virgile et Porphyre !

L'Apaisement gît dans le secret de la roche dorée platonicienne.

L'Apaisement est le Don des dieux. L'Apaisement est une claire fanfare

Qui se répercute dans le Silence comme le soleil vermeil

Derrière les paupières. Nous feignons de dormir, mais voici

Que sur la table de l'esprit brûlent les aromates et montent

Vers les ondes impétueuses du ciel qui reviennent et m'envahissent !

L'Apaisement est de s'épandre dans quelque lumière

Tombée de Haut. L'Apaisement est d'entendre la bouillonnante

Harmonie résonner dans les formes parfaites du rêve

Qui pose sa tête sur notre épaule lorsque nous feignons de dormir,

Lorsque derrière nos paupières nous devinons l'efflorescence vermeille du monde.

Dans toutes nos oeuvres, l'Apaisement nous attendait.

Dans la violence, dans la tristesse, dans l'étonnement, l'Apaisement

Veillait. Attendant son heure. Levant l'ancre

Avant même que nous ne fussions éveillés. L'Apaisement amplifiait

La nuit et le jour, de sorte que nous ne pouvions en percevoir les limites.

L'Apaisement gardait l'orgueil de sa frontière infaillible. De cercles

En cercles, et de plus loin, l'Apaisement veillait sur nous

Pour nous conduire vers l'émerveillement et les richesses inconnues

Du matin d'or. Mes amis, gardez mémoire du bas-relief égyptien

Qui montre la déesse Hathor accueillant le Roi Séthi premier

Car dans le geste de sa main s'éveille l'Apaisement.

Comment dire la paix de l'âme. Est-elle cette lumière d'Or

Où nous voulons nous ensevelir au terme de l'exigence

D'une pure pensée, ou vive, dans l'occulte allégresse d'un vin

L'ardente soif que seule comble une soif nouvelle ? Comment dire

Cette moisson des puissances devant le portique des tourbillons ?

La terre pareillement fut-elle cette nombreuse beauté vers l'Occident désert

Comme le cours du temps dont un mensonge nous sauva ?

La paix de l'âme est-elle dans la vérité ? Mais quelle ?

Elle divise la fontaine de notre orgueil. Elle songe, vagabonde,

Elle brille dans la tourmente auguste, recueillie, perdue,

Retrouvée dans la perdition de toute évidence du cœur,

Mais visible, ô Merveille, dans l'intelligence nuancée ! Quelle Vérité ?

Celle qui ne cesse point d'être dans l'attente d'elle-même,

Celle qui prodigue les promesses, les méandres, trame frémissante

De l'aube, et chacune de nos pensées vient à son appel

S'instruire à sa mémoire mystérieuse, s'égarer délicieusement

Et se retrouver... Quelle vérité ? Mais la Seule qui dise

La patience et l'autorité, la seule qui chante la divine temporalité

De la rencontre des regards ! La Seule dont la voix est couleur de houle.

Il y eut de ces prodiges, des roues étincelantes dans le ciel !

Luc-Olivier d'Algange

Extrait du Chant de l'Ame du monde, éditions Arma Artis.