27/08/2024

Chant de l'étoile polaire, poème

Luc-Olivier d’Algange

Chant de l’Etoile polaire

Maudites, les apparences ?

Il fallait un jour en finir avec ce mensonge dont les conciles d'azur et d'or

assistaient au péril de nos royaumes...

Jadis, il m'en souvient, toute chose était dite en cet honneur.

La Gloire, et les certitudes philologiques,

l'empire et la tristesse des conquérants salutaires...

Toute chose, oui, s'il m'en souvient, était ainsi dévouée à cette rive sablonneuse,

toute chose en vain

tout en bas de l'escalier de la nuit et des millénaires,

toute chose évanouie dans l'illusion de l'heure

dans cette flamme inextinguible

sous le regard le plus clair, le coursier le plus blanc,

telle cette Ode Olympique dont l'aube

encore peuplée d'astres mystérieusement

nous ôtait le sommeil.

Et nous demeurions ainsi les yeux ouverts,

nous demeurions

immobiles,

comme la descendante de l'ultime prodige

sur les degrés du temple taurique

- doucement elle feignit de s'endormir...

Or, tout cela revint

à ma mémoire comme une libation de la vive nature.

Tout cela m'enjoignait à comprendre la joie et la douleur

l'épreuve des enfers et la pieuse tristesse

d'un jour pluvieux,

l'automne...

Car il était dit

que nous devions douter de notre victoire,

douter du Chœur

et de cette saveur subtile de l'âme,

alors même que la beauté

en sa chantante terrestreïté,

devisait avec la Mer et nos tempes !

Et nous rêvions alors

d'un envol prodigieux, d'une race du libre ciel et de l'essor, car l'Ether,

l'Ether toujours

nous fut,

entre toutes,

l'éblouissante promesse...

Quelle légèreté alors nous saisissait dans le miroir

argenté des feuilles d'olivier,

et de quel promontoire auguste

nous entendions la voile frémir

et se défaire l'emprise des tristes générations !

Ainsi, la belle philosophie des hauteurs

s'offrit à nous comme une jeune fille.

Comme une nuit

portée dans le sein du jour le plus vaste,

notre âme

s'éveillait à l'entendement divin,- car longtemps silencieuse

elle fut,

comme des forêts, des steppes

dans le déclin crépusculaire d'invisibles civilisations...

Longtemps elle ne fut qu'une ombre dans l'Hadès, une

incertaine traversée

de l'Ombre dans une Ombre... Longtemps elle ne fut

qu'un murmure indistinct sur l'ardoise où agonise l'été.

Mais voici

qu'à travers l'immanence de la joie

l'immanence du Signe qui fulgure comme un diamant

sur l'eau ensoleillée

comme un feu clair dans le Jour

le plus vaste,

voici qu'advient la puissance nouvelle

issue d'une avant-région encore sans nom,

issue d'un nous-même dont nous ignorions

l'existence et le sens,

voici

comme une brûlure, une folie, une parfaite constellation,

la synthèse parfaite.

Toute chose ne débute-t-elle point, strophe céleste,

dans le prodige d'un voyage

dans les Jardins de la Mer

dont les roses tardives

sont les plus douces légendes

de l'Hellade rêvée ?

Que l'illusion soit

dans cette profondeur détruite !

Et qu'elle soit le recommencement.

Tant d'errances dans les villes et les siècles en seront rédimées,

tant d'espérances exaucées,

et le thème de l'ultime citation,

en majesté concise

dédiée à la patience du malheur

dont le sens désormais nous sera vain !

Notre grâce était si légère dans notre combat contre Chronos

que le ciel soudain

fut envahi

d'un turquoise d'une musique si belle

que des larmes coulaient sur tes joues

et les temps passés refleurissaient et se mariaient

à ces ombres si délicates que le ciel nous dispensait

comme si

dans le décret de cette heure fière

tout devait nous être donné

et au-delà,

car telle était la récompense de notre fuite amoureuse...

Plaignons un instant ceux qui sont resté en arrière et oublions,

sous l'arc immense du dernier jour du monde

tous les déchirements seront des retrouvailles

et songes, fumées, seront toutes les misères humaines.

C'est pourquoi, en cet instant qui nous emporte

en ce vaisseau

qui nous éloigne

de ce que nous étions

en cette seconde salvatrice,

cet élan vers l'Ether où nulle ombre défunte ne sourit,

j'ai osé refuser ,- et volent les fragments célestes dans l'urgence du Chant !

Et gloire à Eros qui donna le diapason à ces mélodies !

Mon histoire est l'histoire du monde,

ma mémoire est au-delà de moi.

J'ai souvenance

de plus vastes empires dans l'aube inconnue

et le destin des couleurs s'unissait à mon chagrin

de voir disparaître

la patiente et lente science

des nuages empourprés dont les métamorphoses

en dehors de moi-même

semblaient en vérité n'être plus

que l'inexplicable adoration de l'émoi le plus secret,

de l'émoi

le plus intime

et dont jamais, jamais je n'eusse deviné, ni espéré qu'un jour

il fût

ainsi offert à la théâtralité et l'évidence infinie du Ciel,

véritable patrie...

Oui, je bénissais cette heure, ce firmament, ce chant

et la plus profonde pensée

qui jamais ne s'achève et chante en moi sans cesse

le regain de la puissance

de l'invisible et sainte puissance des mots

dont j'ignorais alors

qu'ils viendraient une aube au devant de la plénitude...

Car en ces temps-là

j'ignorais l'unisson et la différence,

j'ignorais l'histoire et même les voiles blanches des rituels,- ceux là mêmes

que nous allions inventer

en notre occidentale conjuration de l'Etoile Polaire,

notre société secrète des pensées et des transparences...

En ces temps-là, oui, j'ignorais tout, car les dieux

ne m'avaient pas encore gratifié de splendeur.

Tout n'était que pressentiment...

Que personne

jugeant cette douleur de l'être où je subsistais

n'en vienne à dire le naufrage et la mélancolie

car elles sont encore des récompenses destinées

aux grandes audaces consacrées du lointain.

Que nul

ne vienne s'approprier cette déréliction

qui fut la mienne

et ce combat absurde où périssent les plus beaux dialogues !

Le Ciel s'abreuve à l'incertitude qui me hante.

Le Ciel connaît le sens de ces batailles et de ces bannières

dont je parlais jadis en d'autres poèmes orageux.

Ce que j'aime est d'une plus imprévisible douceur.

Tout ce que j'aime est dans cette fidélité à l'Instant

source créée et incréée

des millénaires qui dorment dans mes phrases

et que ton souffle éveille dans la consolante aube sororale,

Ides perdues et retrouvées.

Ma mémoire est un ciel d'été.

Elle est dans le bleu et la chair ensoleillée de l'amante

cette éternité conquise

à jamais,

dans la délicatesse des ombres et des baisers

dans la clarté de vitrail

de la seconde magicienne.

... Et les feuilles furent légères dans l'obscur abri

du crépuscule. C'était un labyrinthe

où je découvrais

le Sel et la Somme du Dieu sans nom. Quelle pure pensée

alors nous éblouissait

dont nous entendions la voix sur les rochers,

Quelle silencieuse et limpide fureur nous saisissait

et nous arrachait au pouvoir de la douleur

comme une sentence marine.

Fils du Ciel et du soleil,

l'audace était notre devise. Elle devançait nos rires

sur l'abîme et l'océan ardent

et cette joie d'être à soi-même la proie

du plus secret désir des apparences,

du plus secret désir des transparences...

Cette ivresse était sans égale.

Devant les portes consacrées et les forêts de l'aube pâle,

devinant le sens des cendres et des empreintes,

nous devancions le cri et l'enfer,

et de larges voiles se faisaient accueillantes à notre ferveur.

De larges voiles comme des Anges,

de larges voiles

sous un ciel plus sombre que la Mer...

Que la limpidité soit le Mystère, et l'allusion,

cette transparence offerte aux sens,

à la sagesse cardinale du désir qui sait

que toute chose donnée par amour

est inépuisable dans le Sens

et dans la profondeur des cieux et de la nuit...

Se peut-il que l'ignorance domine

au point de laisser déroutées et hostiles des âmes humaines

à l'approche du chant mystérieux ?

Que le souvenir du saphir des mers les plus lointaines

vienne à notre secours

- et la fraîcheur et les embruns,-

pour dire

que jamais le Sens n'est obscur car la ténèbre toujours

est dans le cœur délaissé des hommes...

Que le souvenir du scintillement du Sel alchimique

vole à notre secours

pour dire que jamais le Sens

n'est interdit

sinon par timidité ou paresse humaine.

Le Chant du poète

est la Gloire retrouvée, sa patience infinie,

retrouvée,

son image divine,

retrouvée,

son audace,

retrouvée,

et cette immense puissance bienheureuse,

ce soleil somptueux, retrouvé dans le cœur et l'être

que nous sommes

de toute éternité,

dans la présence.

Toute chose dérive d'une source unique,

et mes pensées et mes rêves...

Comment ne pas voir

que nos rencontres étaient écrites

dans les registres de la lumière ?

L'amour de notre belle trinité amoureuse

nous sauvait de l'insignifiance, de l'insensibilité et de l'Insensé

dont l'otage

était le monde.

Notre rencontre fut l'eau castalienne

pour notre soif que seule

comble une soif nouvelle...

Elle fut le rêve silencieux,

le rêve dont la profonde et douce et calme lumière lavande

abreuve

l'âme et l'esprit

tandis que le corps exulte entre tes bras.

Elle fut

ces larmes de bonheur dans tes yeux.

L'Etre cependant

fulgure dans la mathématique des transparences.

l'Etre,

dont l'exactitude s'émeut des plus lointaines litanies

dont l'adoration

dore le front d'un Christ Vainqueur...

L'Etre, qui n'est point

le Tout,

exige le divin qui le fonde,- de même que la raison

oublieuse du Verbe n'est plus qu'une pitoyable superstition.

Ainsi, il m'en souvient, d'amples considérations

déployaient leurs arcs au-dessus de nos têtes...

Telle fut pour nous l'interprétation infinie du monde

cette impétuosité

du Sens ailé

cette conflagration céleste et silencieuse en nous

dont l'œuvre

s'attardait en notre souvenir,

avec la solennité acquise

de l'assouvissement et de la pensée, qui transparaît,

de la pensée

advenue dans la trace comme une promesse

d'accomplissement...

Telle fut pour nous la Saison divine

la Saison de l'heure adonnée au rivage

d'une plus haute légitimité,

la Saison amoureusement éperdue

sous le triomphe multicolore des Anges.

Telle fut pour nous l'Anadyomène

éternellement surgie des eaux pour nous ceindre

de sa clarté et de sa fougueuse juvénilité...

Ainsi débutait

l'épopée

heureuse de la Sagesse, l'aventure hauturière

sous le Signe de la Conjuration de l'Etoile Polaire.

C'était un éloge de la vie et des plus hauts reflets de la vie,

un éloge des temporalités secrètes en nous

dont l'aube et le crépuscule divulguaient les splendeurs...

Bénies étaient les apparences dans le ciel d'été de ma mémoire.

La métaphysique du Jour

stylisait nos gestes en perfection.

Sous le ciel ordonné

notre destin était un empire,

et la beauté devineresse...

Pourquoi vivre dans la banale confusion

alors que la métaphysique du Jour

précisait le site de nos envols

écartant de nous

les malentendus et les équivoques,-

et nous offrant la désinvolture de surcroît .

Celui

qui parle

au vif de l'instant

sauve ce qui est dit et ce qui n'est point dit,

en un seul geste

dans la subtile justice de la métaphysique du Jour.

Qu'elles osent l'azur attique

de la pure pensée...

Qu'elles y reviennent, avec leurs danses

comme dans un temple d'enfantement:

ce furent

les germinations de la Saison divine. Il fallait bien

que nous fussions vengés de connaître ce premier don

cette première cadence véhémente

dont la limite était un front de lumière.

Il fallait bien que nous eussions secoué le poids

des attentes vaines,

oublieuses,

pour que sans armes visibles

l'on nous jugeât dignes d'accéder aux présages,-

ce serait, disaient les devineresses,

ce serait sur une autre terre

et sous un autre ciel...

Ecumes, Muses, printemps, vertus, vols dans l'aube éternelle.

Ecoutez cette rumeur de mes jours,

comme des ondes...

Telle fut pour nous la Saison divine,

en ce septentrion léger d'une traversée,

d'une saveur,

soudain, prés des fontaines de Thèbes

là où la pureté ressemble

à tes chevilles fines...

Telle fut pour nous

le belle espérance romaine,

la folie solaire

dans le cercle de plus en plus vaste

dont elle honore la beauté

sonore.

Offertes nous furent

tant de richesses inconnues, tant de vigueurs.

Les Cités

étaient lentes sous nos regards

et nous connaissions

le signe de la justice infinie

et le trident marin.

Qu'elle fût touchée, par la mystérieuse parabole des reflets

qu'elle fût nommée,

je devinais

cette éblouissante théurgie...

Son nom

s'éveillait à l'angle des apparences,

dans la ligne brisée

de la transparence,

entre l'ordre du monde et son abîme,

entre le rêve et le sommeil...

Là, je pressentais une feuille frémissante

et le royal accord

de nos contrées et de nos âmes.

Au bord de cette Mer, le sable

est la blonde pensée des dieux...

Infinie si l'on songe

et salvatrice

et mortelle si l'on

compte.

En ces temps-là, nous nous laissions griser

par les scintillements de l'eau et de la lumière.

Le crépuscule était

une immense promesse.

Notre allégresse précédait les événements du récit.

Notre âme

était forte de sa vision

et notre compréhension de la bataille.

Quel souvenir de ciel

austral étendait alors

ses ailes sur nos refuges,

nos ancêtres ?

Et de quel autre souvenir cette âme humaine fut détruite ?

Etait-ce d'un seul refus la croyance cruelle ou bien

dans l'exactitude d'un compas géant

la rosace d'un univers

dont les architectes seraient

la nécessité et le hasard ?

Pieux mensonge !

Toute chose dément cette triste habitude

et même notre honte à nous y résigner

et notre nostalgie d'une certitude plus haute

et la branche de laurier dans l'azur profond

et l'immobilité vibrante

de la pierre: toute chose dément...

Toute chose devine

et j'en détiens la connaissance mélodieuse.

Mais nous connûmes aussi de sombres clameurs,

les déchirements,

le soliloque de l'effroi...

Instants irrespirables,

haines, mélancolies,

à l'intérieur de ces ténèbres en tentation

où toute chose

ressemble à une confuse prostitution,

à une misère machinale,

sous les affreuses évaluations du Règne de la Quantité...

Les temps modernes avaient cette allure qui ne pardonne

et quand bien même

nous n'eussions rien connus d'autre

l'imperfection

était visible

spectre visible

outrance banale

où toute chose n'est qu'un autel de la vengeance,

une idole du ressentiment.

Fuir ! C'était la seule éclatante destinée !

Aller vers les cieux verts et les feuilles brillantes

et les chevaleries

irréelles d'une gloire oubliée...

Fuir cet inavouable rétablissement de Chronos

et cette triste et banale barbarie...

Ainsi notre sillage inventait

une subtile civilisation de lueurs et de caresses

entre nos regards et nos corps

ainsi l'instant méditait

en nous la victoire de cette exquise énigme

qui portait

en nous

ce nom de la Conjuration de l'Etoile polaire.

L'Instant

dont jadis nous écrivîmes le Sacre

portait en nous ce nom

qui nous unissait,

ce nom qui nous destinait

aux plus vertigineuses et calmes ivresses,

Isis voilée et dévoilée...

Et que de monstres frappés d'inconsistance !

Que de belles victoires sur le front du resplendissement,

la large absence farouche de quelle vie antérieure !

Etait-ce

un zénith moins pur,

un bec d'azur

dans la présence majeure ?

Notre audace devenait pensive

et Sphinx dans le péril...

Et dans le grand théâtre des châtaigniers

dans l'ample dramaturgie de ces phrases,

nous inventions le tourment délicieux d'une liberté

injustifiable...

Le Soir évanouissait en nous un trône transfiguré

par les nombres somptueux de la Mer.

Et pourtant

de ces folies

il ne resta

que la haute abstraction du Ciel, et la louange angélique.

Car nous savions que la souffrance,

était une fausse nudité de l'être,

et Virgile riait avec ses épreuves claires

dans ce jour pluvieux que nous traversions sans y croire

dans cet effondrement du monde

que nous subissions sans y croire,

sombres clameurs,

déchirements,

soliloques de l'effroi... Pieux mensonges !

Il était dit que nous ne nous laisserions point encombrer

de ces écorces mortes...

La messagère était trop belle

en sa présence perpétuelle,

la séduction de sa bouche et de sa hanche,

car l'éternité est dans cette heure qui ressemble

à la grande distance du bonheur

et du malheur

telle qu'elle nous touche dans le silence de notre enfance

dans ce silence d'aigue-marine

qui prédit à notre première espérance

le ciel nocturne et pur

où chante l'écume prodigieuse des astres...

Vous qui étiez de la jeunesse perdue l'éloge et le conseil,

cette mémoire

dont l'accueil

eût tari mes paroles

vous seules, vêtues de l'Aube

profonde comme la contemplation,

n'ai-je aimé que votre réalité passive ?

Quel esseulement

et quelle fierté navrée se courbait

sous la funèbre incertitude...

Vous étiez, il m'en souvient, douce de lassitude apprise

avant que ne surgisse

l'autre merveille !

Un char brillant hors de la brume

vous regardait

et vous n'osiez dire,

vous n'osiez acclamer

cette étincelante finitude...

Jadis l'Inanimé effarouchait

l'Esprit,- mais notre course fut

plus rapide !

Plutôt que l'ombre, c'était la vie,

la cathédrale sonore de notre amour !

Vous qui étiez le soleil d'hiver, l'humeur tragique,

la précipitation

des illustres blancheurs, des ancêtres et des alliances,

de ce flot assombri que d'autres que moi choisirent !

Tout cela fut-t-il autre chose

qu'une capricieuse beauté

à moins que l'encre et le sang n'eussent le même emblème ?

Et quelle excellence nous bénissait

quelles allégories ? Où donc

débutait ce monde qui nous abandonnait ainsi sans remord ?

Où donc débutait l'enfance de cette jeunesse sans nom, où donc

le vain repos ?

Où donc le fanatisme des mers ingouvernables, les gestes d'Ossian ?

Tout doit-il encore une fois retourner dans la nuit ?

Devons nous, une fois encore, nous perdre dans ce face-à-face ?

O vous qui étiez l'éternité immanente, le message

et le témoignage

du sommeil et des yeux ouverts dans le sommeil ?

Vous qui étiez la réprimande et la tragédie,-

aujourd'hui notre conjuration

nous éloigne de vous

car nous sommes l'instant, le miroir,

où brille l'éclat du dieu dorique de la lumière...

Et de ce Songe que fut le monde en son bonheur,

et de ce Songe singulier comme un vœu

exaucé

avant toute formulation, nous étions les devins

de même que nous fûmes princes pour nos amantes...

Alors les constructions florales de l'été

rayonnaient

dans l'intemporel...

Le Songe gardait en lui ces légendes

comme des semences

et nos mains

dansaient dans les mosaïques de l'air

comme des voyelles, des oiseaux

dont l'extrême courtoisie céleste s'emparait

de nos erreurs passées...

Car tout cela était déjà loin de nous

dans cette extrême proximité

où toute chose brûle

dans la distance infinie de l'immédiat.

Ainsi,

nous exercions notre raison à comprendre

l'euphorie,

l'eau tranquille, et cet éros cosmogonique

dont les apparences dévoilaient la corolle... C'étaient

des images sauvées,

un orient où l'illusion s'abandonnait

au ravissement du Jour

et la maxime de l'Instant nous éblouissait...

Et de ce Songe que fut le monde en son bonheur,

l'équilibre fut l'atteinte du Jeu,

sa figure de splendeur

surgie dans l'audace souveraine d'une ronce,

ultime logique d'une histoire sainte encore inconnue...

Ce Songe, en vérité,

hantait

le signe du dauphin,

scintillante perfection volant

dans le bleu du ciel et de la mer

Les dieux seuls connaissent les rougeoyantes

feuilles

du Songe

cette immense Atlantide

abandonnée à l'emphase

de la destruction. Mais qui donc disait:

« La destruction est un rêve »-

quel écho de nos propres paroles

dans la lente connaissance de soi-même

où tout commence et recommence.

Et nul ne saurait en contester la classique pudeur !

Les dieux seuls

connaissent l'automne du Songe.

Les dieux seuls peuvent parler de destruction et de fin,

d'achèvement

et de disparition.

Aux hommes qui ne vivent qu'un instant,

qu'un battement de paupière

il est prescrit

de connaître l'éternité vivante,

la présence auguste d'Atlantis,

sa beauté,

dans la seconde qui nous ravit.

Toute notre existence est

dans cette certitude parcourue de pluies et de clartés,

dans cette certitude

dont le cours, l'embouchure et la source témoignent

de l'illimitée

prière du désir

et ses métamorphoses

dont l'ultime ivresse me rédime.

O sainte simplicité du message,- ce que je veux dire s'éveille dans la légèreté:

les dieux seuls connaissent la mort parfois.

Le pur espace est le deuil où le semblable

va à la rencontre du semblable...

Mais autour de nous et du monde

ce sont d'éternelles tragédies et les paroles du bonheur

et le sens dont l'ardeur nous unit

dans l'interprétation infinie de la naissance de l'être...

Que peuvent les dieux contre notre ignorance altérée,

contre la recherche infinie qui nous porte

au-devant

des empires de la terre et du ciel

de la mer

et du feu.

Les dieux seuls connaissent le crépuscule.

A nous

l'aube fleurie

où la frémissante attente s'accorde

à l'accomplissement des gestes,

à l'éclairement du monde sous les savantes caresses et les baisers

qui s'attardent

en ces belles impudeurs de chevelures et de lèvres,-

et l'aube du visage humain

reconnaît l'éternité qui le songe

dans un tumulte ondoyant.

Extrait de Le Chant de l’Ame du monde, éditions Arma Artis.

23:30 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

26/08/2024

L'Ange de la Face, poème, en hommage à Ezra Pound:

Luc-Olivier d'Algange

L'Ange de la Face

Et comme jamais, la syzygie de la lumière;

elle chantera de nouveau

regardant la mer inoubliable de la cinquième dynastie

et dans le souvenir de la forme dorienne d'Hélios

ou encore au coeur du nocturne végétal....

Alors ils arrivèrent à Oxalhunca,

mais ce furent eux qui donnèrent les noms aux districts, aux puits, aux villes...

Dépouillés des insignes, nous errions

sous les aspects ténébreux, les surplis de la flamme noire

car les temps sont venus de tout dire !

" Anna Livia ! je veux tout savoir d'Anna Livia !"

Et de la liturgie astrale des Sabéens,

et d'Amon-Ré

et des prêtres de Hiéropolis...

Issus du labyrinthe des clartés et des fraîcheurs

du deuxième crépuscule avant la fin,

nous souvenant

des hommes-lumière de la Sveta-dvipa, l'Ile blanche

dont l'éclat ressemble à la

splendeur manifestée du soleil lorsqu'approche le moment

de la dissolution de l'univers.

Et plus loin de nous encore, de quelque obscure superstition,

la fragile cosmogonie de notre amour.

Alors les Anges sont venus

posant sur nos fronts l'aube de leurs ailes...

en d'autres temps.

Dans l'île de Chio, il y avait autrefois un visage

de Diane qui paraissait triste à ceux qui

entraient et joyeux à ceux qui sortaient...

Il y avait un laurier planté sur le tombeau de Bribia roi du Pont.

Les morts sont plus nombreux et nos souvenirs sont plus anciens.

Ils passent au-dessus des ruines de notre mémoire.

Et voici, dit Corneille-Agrippa,

les 72 Anges porteurs du nom de Dieu,

Schemhamphoras

et leur Table.

" Tout ce que j'avais vu jusqu'ici n'était rien en comparaison de ce que l'on

promettait de me faire voir".

Et de plus loin encore, les Anges sont venus sur l'horizon doré

au-dessus des villes de Toulouse et de Bordeaux

ce 12 Janvier 1986, en prophétie

des chevaleries de l'Aurore

et dans la profonde mélancolie échue de la couleur verte

à notre destin,

couleur de la juste doctrine...

Venus de l'orée miroitant, ils nous entourèrent

tandis que, vers la place Gemme de Dioscure,

je marchais dans la rue paramnésique

reconnaissant, je le jure, chaque visage.

Et, lentement, dans nos habits de fête, avec le pressentiment

d'une Loi incompréhensible, nous devenions inoubliables

sauvés par l'aurore boréale de la Mémoire !

Car n'est-il point venu, clair, d'une déconcertante clarté

le temps des derniers empires

dont les chants nous accompagnent avec le déclin

du derniers dieu souffrant ?

Où donc, l'interstice des mondes ?

A Göttingen, où je suis né, dans l'heure blanche qui précède

Aurora Consurgens, je relisais la Götzen Dämmerung

et les Dionysos dithyramben

dans l'Alfred Krönx Verlag,

en me souvenant des liturgies zoroastriennes de Sohravardî

"suspendu au tabernacle de l'Exaltation et de la Gloire",

et j'entendais bruire

au dessus de moi

dans l'heure bleue sombre

les Ailes de Gabriel

n'y pouvant rien.

Mais l'été à son tour disparaît à une puissance nouvelle

et les eaux claires sont le pardon.

Tout est vrai, rien n'est permis.

Nous arrivions en des Pays qui portaient déjà

les noms de notre pressentiment...

Les horloges de dissolvèrent en une écume noire

sous les phases lunaires et les rêves

inquiétants. Mais pour conjurer

le Sort,

j'offris à Vénus, la verveine, à Mercure, le quintefeuille

et à Saturne, l'asphodèle.

Nous vivions dans l'inquiétude, la lucidité et l'espoir.

Etait-ce le "commencement perpétuel"

dont parle Jacob Böhme (Mystérium Pansophicum)

ou bien la toute dernière chance des épithalames ?

Qui saurait le dire ?

" L'esprit de profondeur ne meurt point".

Nous eussions aimé que les idées devinssent des icônes;

non plus des fins

mais des aurores

comme la Maison-Dieu ou l'Impératrice des Tarots.

Hommage à vous, cathédrales, obscurités, symboles -

en ce non-pays aux terrasses d'or,

belles comme l'affabulation spectrale d'un paon nocturne,

sur la soleilleuse tragédie de l'horizon...

Et la resplendissante chorégraphie des nuages...

Tu me regardes encore à l'angle du dyptique de la nature

et de la Surnature, belle comme l'Eurydice platonicienne

dont parle Ange Politien.

La Magie Naturelle précise qu'entre les pierres

dépendent de Vénus,

le béril, la chrisolithe, l'émeraude, le saphir,

le jaspe vert, la cornaline,

"et toutes celles

qui ont une couleur belle, changeante, blanche ou verte".

Ainsi, Fluvia d'Eliasem me reçut dans sa mémoire,

vaste palais ardent disjoignant le songe du sommeil...

Venus de l'autre côté de l'horizon avec les tendres feuillages de l'enfance, nos yeux se

heurtèrent aux fenêtres inhabitées...

Les Pâques du silence vivaient dans la pierre de nos mains.

O Agathe au démon, une ombre bleue sur ton front

présageait la terreur

de la grande nuit de l'été.

Au dessous de Tiphéreth, l'Eclair étincelant allumait

les piliers de la Miséricorde et de la Rigueur,

entre Netsach l'Eternité, et

Hod, la Réverbération.

Tout cela se passait à Toulouse pour une heure

il punto a cui tutti li tempi son presenti.

Un cercle de feu tournait autour de nous,

Ariel me souriait, et dans la ténébreuse

béance de ses pupilles, mon image pour la première fois

délivrée de ses miroirs parjures

montrait

un visage d'éternité.

Et l'ombre bleue sur mon front présageait les temps venus de tout dire

et la grande nuit polaire

et la fragile cosmogonie de notre amour.

O lîlâ, jeu des nesciences dont nous fûmes délivrés -

et le souvenir d'Amon-Râ, au-delà des appartenances

de l'espace et du temps

dove s'appunta ogni ubi ed ogni quando

car Il dit: "ne vous souciez pas du lendemain" -

par les labyrinthes d'air d'un feuillage.

Il dit: "laissez les morts enterrer les morts" - et l'aube diadémée exile

au front noir des roses de sel l'ultime apparence des plus nombreux....

tandis que les rares marchent à légers pas de fantômes

vers l'Etoile Flamboyante.

Nous nous souvenions de la Loi des Ages dont parlait Hésiode.

" Et plût au ciel que je n'eusse pas à mon tour à vivre au milieu de ceux de la

cinquième race... Alors,

quittant pour l'Olympe la terre aux larges routes,

cachant leurs beaux corps sous des

voiles blancs,

Conscience et Vergogne, délaissant les hommes, monteront vers les

Eternels".

Le bondissements cadencé

des lignes télégraphiques

me rapprochait des bleuïssantes seigneuries de la mer.

En ces temps lointains - l'Age d'Or dont parlait Hésiode...

Car je suis né avant la victoire des Titans

in Héliopolis Magna

Et comme Hermès-Thoth-Mercure, sous le signe Gemme de Dioscure,

je fus le scribe de l'Ennéade divine,

créateur de langues,

Grand Magicien des Sphères au côté de Ptah

et Maître des cycles du Temps, il me souvient...

" Dans les espaces éternels

Se voient de toutes parts les traces

de l'écroulement des mondes".

Ainsi vivions-nous dans le siècle de l'arc-en-ciel,

gardant mémoire d'elles de pluies claires maudites...

De hautes ombres précédaient notre déroute. Au coeur de la nuit

s'ouvrait l'Aigle des transparences.

Et la blancheur d'or dans la cartographie des songes...

fenêtres boréales ouvertes sur le front du ciel -

Le sommeil nous fut un jardin prophétique,

une arborescence de lumière....

car il était dit, enfin,

que nous allions tomber hors du Temps.

" Dans l'étendue infinie des planes de Saturne...",

soudain je me souviens du poème d'Hermann Broch,

les longues phrases du Feu ( la Descente) et de la beauté,

une fois atteinte la limite du Temps...

Et Virgile soudain

éclaire la mémoire, après l'Alighieri,

dans ce train, entre deux villes natales

entre deux mondes - où vers les bleuïssantes seigneuries d'Annabel Lee.

" l'épaule penchée contre son genou, et il avait lu l'Egloge de la Magicienne..."

Au-dehors, des champs de tournesol se glorifiaient dans le bleu crépusculaire

et ma compagne souriait dans son sommeil.

O Geilissa, des noms de dieux appris dans l'enfance

venaient à ma rencontre

peuplant le grand espace désert de notre espoir...

Atrée, Camira, Astypalaea...

Nous cheminions avec douceur, et sans crainte vers l'ancienne cité.

1986.

23:05 | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook

Facebook

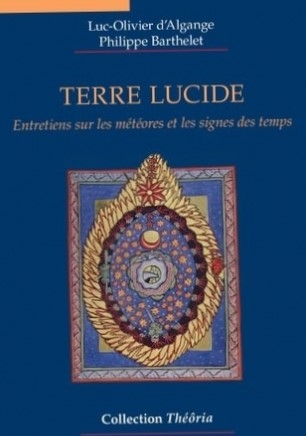

Philippe Barthelet, Luc-Olivier d'Algange, le premier des onze entretiens de "Terre Lucide", éditions de l'Harmattan

Philippe Barthelet, Luc-Olivier d'Algange

Entretiens sur les météores et les signes des temps

PREMIER ENTRETIEN :

C’était à Paris, non loin de la Bourse, dans une brasserie pleine de lustres et de cristaux, où les tabliers blancs des garçons, leurs serviettes amidonnées, les têtes dorées des bouteilles de champagne empilées dans la glace d’une vasque d’argent sur le comptoir, faisaient chercher malgré soi, sur les banquettes voisines et dans les miroirs alentour, la silhouette frileuse de Marcel Proust, seul et curieux devant son œuf à la coque et ses mouillettes ou bien le rire bedonnant de Léon Daudet, attablé la serviette au col devant des escargots, la bouteille d’anjou-villages dûment fleurdelysée à portée de la main dans le seau couvert de buée.

L’un des commensaux, sans doute parce qu’il était en retard, n’en finissait pas de s’émerveiller de la relativité du temps :

- Imaginer un temps où toutes les choses sont à la même date est une illusion de professeur, c’est-à-dire une imbécillité d’étudiant monté en graine… Qui déciderait si nous sommes ici au début du XXIe siècle ou plutôt à celui du XXe ? Si le « temps est gentilhomme », comme disent les Italiens, il peut bien ménager à qui les perçoit ces coïncidences intemporelles…

- Cher ami, repartit son compagnon, encore un effort, comme dirait le divin marquis… Que si il tempo è galentuomo, sa galanterie ne s’arrêtera pas en si bon chemin, et peut encore nous remonter d’un siècle… Imaginez-vous dans la première année du règne de « Napoléon, empereur de la République », pendant cet été où l’on rêvait encore à l’invasion de l’Angleterre… Toutes les pensées allaient au camp de Boulogne ; ici, la Bourse, dont nous apercevons les colonnes en nous penchant, n’existait pas encore : on l’avait installée dans le ci-devant basilique Notre-Dame des Victoires. Tout le monde n’avait pas encore eu le temps de lire le Génie du christianisme…

- Ces propos sur la comète, repartit le retardataire, d’autres que nous les ont tenus à ce moment-là : ils sont un exemple bien intimidant. Je veux parler des trois interlocuteurs des Soirées de Saint-Pétersbourg, le Comte, le Sénateur et le Chevalier. Si parva licet prenons-les comme modèles, le temps d’une conversation. Nous laisserons le troisième siège, que l’on n’espère pas trop périlleux, à l’ami de passage qui voudra bien tenir sa partie dans notre conversation, s’il vient ; à défaut de la Néva, la Seine n’est pas trop loin et surtout, nous avons mieux que le Pierre Ier de Falconet : le cavalier royal de la place des Victoires.

- Prenons garde que le cheval de Louis XIV, au contraire de celui du Czar, n’a pas besoin d’un serpent pour se cabrer : on oublie toujours le serpent d’airain au pied du cheval, le comte de Maistre lui-même semble ne pas l’avoir vu. Alexander Blok prophétisait quant à lui la victoire du serpent…

- Convenons donc de tout cela, et que notre brasserie parisienne fait une acceptable terrasse pétersbourgeoise. Et partons donc de Joseph de Maistre, et de ce qui est sans doute le schibboleth de toute son œuvre - comme sans doute de tout effort véridique de déchiffrement des temps nouveaux nés de 1789 - : que ce qu’il faut faire c’est non pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution : devons-nous dire de la même façon, en transposant à peine, que ce qu’il faut écrire c’est non pas de la littérature contraire mais le contraire de la littérature ?

Philippe Barthelet :

- Les inventeurs de la « littérature », du mot et de la chose, les soi-disant « philosophes » du XVIIIe siècle, il faudrait les appeler une secte, ce qu’ils étaient. L’étymologie du mot est bifide, et cumule les disgrâces : « sector » (de sequor ), suivre et « seco », couper. On erre en troupeau. La littérature, par la volonté de ses inventeurs, est une coupure, une rupture (une roture, c’est le même mot) d’avec ce qui nourrit et vivifie – d’avec l’origine. D’où ce gigantesque oubli de l’âme du monde pour finir par ne plus connaître que les moindres replis de la conscience individuelle. On passe ainsi d’Homère à Henry James, lequel est sans aucun doute un horloger d’une prodigieuse minutie, mais enfin il faut bien convenir que c’est une minutie stérile… (les biographes d’Henry James supposent d’ailleurs qu’il n’avait aucune expérience de la chair, ce qui, eu égard à son œuvre et, comment dire, à l’intention de celle-ci, n’est peut-être pas sans écho ni importance). Vous me direz que nous sommes désormais très loin de ces joyaux inféconds, et que nous avons chu depuis belle – ou laide – lurette dans les limbes de l’infra-psychologie. Julien Gracq, pour l’opposer au sentiment cosmique des romantiques allemands, déplorait le côté « fleur coupée » du roman psychologique à la française : la fleur coupée peut faire illusion quelque temps, dans un vase ; mais elle devient vite fleur fanée, puis encore plus vite fleur pourrie. Nous en sommes là : au fumier, lequel, malgré toutes ses prétentions exagératrices, et d’un ennui accablant…

Luc-Olivier d’Algange :

- L’oubli de l’âme du monde, de la source vive, nous condamne à vivre dans le délétère des citernes croupissantes. La secte immense, - et je rejoins ici ce que vous nous disiez à propos de l’identité foncière du sectaire et du démagogue, - la secte globalisée, « universelle », se paye de mots, élève les mots en abstractions vengeresses pour obstruer le ciel. Jadis Dieu était le Verbe ; désormais les mots sont divinisés, on sacrifie et se sacrifie pour eux, on cède à leur force d’expropriation. C’est avec des mots que l’on nous chasse et que l’on nous tue. Nous étions là, entre la courbe du ciel et celle de la terre, entre l’angélus et les rumeurs du vent, entre le fleurissement de la terre et celui des Idées, dans la haute et profonde légitimité du silence, dans un vaste assentiment aux êtres et aux choses, dans la louange et la gratitude, et voici que nous sommes dans le nulle part, expropriés, et contraints à guerroyer avec des armes qui ne sont point les nôtres : il n’y a plus que des mots pour lutter contre les mots idolâtrés – à la façon dont Paracelse recommande l’usage du venin.

Vous nous disiez aussi tout le mal que vous pensiez de la « reconstruction » programmée des Tuileries, hyperbole de l’adoration moderne pour l’antiquaille, pour la manie rénovatrice, pour ce folklore inepte de salle des ventes qui ont, pour aboutissement logique les « parcs d’attraction » (mieux vaudrait dire de répulsion !). Ces choses dépourvues de sens, coupées, gagneraient peut-être à être ruinées par le temps, qui honore autant qu’il détruit, à disparaître enfin, à redevenir idées, au lieu d’être ravalées, et ravalées au rang de décors pour touristes, au point que l’on en vient presque à comprendre, mais sans vraiment les croire, ces futuristes italiens qui, gorgés de cocaïne, en arpentant les riches tapis de leurs hôtels de luxe, rêvaient de nous débarrasser de ce fatras ! La reconstruction est le pendant de la « déconstruction » chère à la critique universitaire qui ne fut jamais rien d’autre qu’une ruse consistant à traiter les œuvres de telle sorte à n’en rien recevoir ; autrement dit à changer l’or en plomb, dans une alchimie à rebours, l’œuvre en « texte » dont on dépouille administrativement les procédés et les rhétoriques. D’où l’importance d’opposer l’œuvre au travail, l’otium à toute activité utile, c’est-à-dire asservie.

Si l’œuvre est une relation avec tout ce qui est, le texte est une expérience à l’intérieur de ce qui n’est pas, du néant. À cet égard, le mérite d’Henry James est d’avoir fait, en matière de psychologie, le tour de la question, si bien qu’il rend par avance obsolètes les romans « psychologiques » qui lui succèderont et feront ainsi figure de trottinettes après l’invention de la Bentley ! Raison de plus pour se désintéresser de la psychologie. Les hommes sont universellement mus par l’amour, le ressentiment, le désir de reconnaissance : la belle affaire ! Mais seul est intéressant ce qui les différencie, ce qu’ils explorent. L’instrument importe moins que la musique. Il faudra bien un jour cesser de détailler ce qui est semblable pour s’intéresser au dissemblable, où gît le véritable secret de la ressemblance avec nous-mêmes ; autrement dit, avec le « Soi » dont parle Ramana Maharshi. Ce qui différencie les hommes, ce qui les rend aimables n’a rien d’individuel : ce sont les langues, les religions, les civilisations. L’œcuménisme est à la mode mais c’est aux disputes théologiques que l’humanité (mais j’ose à peine employer le mot !) doit d’avoir été moins bête qu’elle ne l’eût été ou qu’elle ne l’est actuellement. L’universalité métaphysique, ésotérique, ne dissout ni ne dissipe les différences exotériques mais leur donne une signification heureuse, non sans circonscrire cette signification à un espace précis, infranchissable, sinon au péril d’outrecuider. C’est en ce sens que l’on peut dire que le contraire de la littérature, qui est l’ésotérique, le chemin intérieur de la littérature, contient la littérature, que le cœur, dans son possible, est plus vaste que la périphérie, que toute intériorité est comme le disait Novalis « extériorité véritable ».

Philippe Barthelet :

- Novalis nous a rappelé que le chemin véritable conduit vers l’intérieur. C’est une évidence à la fois topologique et physiologique ; une autre de ces évidences enfantines (au sens où Novalis définissait les enfants comme « des êtres antiques », où l’antiquité est tout ce qu’il y a d’intemporel nourricier dans le temps) a été proférée quelques années plus tard par Victor Hugo, dans la préface de ses Odes et Ballades : « La poésie est tout ce qu’il y a d’intime dans tout ». Ayant dit cela il avait tout dit, il ne lui restait plus qu’à épiloguer pendant soixante ans. Je hasarderais, pour user d’une opposition facile mais tout de même significative, que la « littérature » est au rebours tout ce qu’il y a d’extime en tout (si l’on me passe ce latinisme en l’occurrence bien utile). La « littérature » caresse cette utopie délirante, tentatrice à beaucoup d’égards, d’une vérité de l’homme objective (pour reprendre un adjectif qui fit fureur au temps de la tyrannie intellectuelle du marxisme) ; autrement dit, elle postule cette idée folle (et certes reposante, follement reposante) que la vérité de l’homme est extérieure à l’homme… Que si « le royaume des cieux est au-dedans de vous », le royaume de la terre est au-dehors de l’homme… c’est-à-dire nulle part, comme la Pologne du Père Ubu. À dire vrai il n’y a pas de psychologie, ou plutôt la psychologie devient un mensonge dès lors qu’elle s’érige en science séparée… Prenez par exemple les romans de Johan Bojer, que l’on a présenté comme le « Zola norvégien » : absurdité de l’étiquette, puisqu’il est précisément tout le contraire de Zola : s’il décrit minutieusement, comme lui, la vie quotidienne des petites gens, il échappe absolument à tout « naturalisme » : il ne farde rien des étroitesses, des petitesses, des noirceurs de ceux qu’il dépeint, mais il les présente de telle façon qu’il leur confère une grandeur cosmique : il ne connaît d’autre psychologie que celle de l’âme du monde, et tous ces pauvres hères qui ne sont chez Zola que des pantins répugnants, jouets des phantasmes et des obsessions de l’écrivain – du « littérateur » - acquièrent chez lui une dignité, une noblesse - c’est-à-dire une réalité non seulement « littéraire », on s’en moque bien, mais une réalité humaine - une réalité tout court. On sent que Bojer ne ment pas, et que Platon n’aurait pas à le mettre à la porte de sa République… Au rebours des paysans de Zola, qui sont des monstres – et les doubles ténébreux de l’écrivain – ses « Gens de la côte » sont naturellement nobles, instinctivement accordés au temps qu’il fait ; ils sont nobles par ce qu’ils sont, tout simplement, et que leur être est indiscutable, comme le soleil, l’arbre, la nuit. Sans remonter en Norvège – mais c’est la France qui découvrit Bojer – on pourrait dire cela aussi de Ramuz. Comme par hasard, les héros de l’un comme de l’autre sont pour la plupart des taciturnes ; or la psychologie moderne parle, et fait parler ; elle prétend que la vérité de l’homme est dans ce qu’il dit – toujours ce mouvement vers l’extérieur…

Luc-Olivier d’Algange :

- Il est parfaitement dans l’ordre des choses que le « naturalisme », en tant que mouvement littéraire, soit le plus éloigné de la nature, le plus « extérieur », comme le réalisme est éloigné de la réalité, comme la création l’est des « créatifs ». Éloigné, extérieur – et l’on pourrait dire hostile, comme l’individualisme de masse est hostile à cet « unique intime en chacun » que cherchaient Novalis et ses amis. Être libre extrêmement et sans illusions, sans idées générales, sur la liberté, telle fut sans doute la belle gageure des premiers romantiques allemands qui donnèrent de la nature une tout autre image que celle qui devait prévaloir avec les naturalistes : image enfantine et antique, mythologique et pythagoricienne, ingénue et savante.

C’est, je crois Jean Renoir qui disait qu’il ne fallait pas filmer la vie mais faire des films vivants ; la vie n’étant jamais en face, mais toujours à l’intérieur.

Pour odieux que soit le culte moderne de la nature, qui aboutit à une conception zoologique de l’espèce humaine, qui se voue à une conception non plus naturante, ni même naturée, mais représentée, telle un ombre parmi les ombres mouvantes au fond de notre caverne technologique ; et pour aimable que soit, par contraste, l’artifice des jardins à la française et de la bonne éducation, il n’en demeure pas moins que l’écrivain qui ne s’illusionne pas sur la réalité de l’extime, si épris qu’il soit du baroque ou du trompe-l’œil (et aussi « wildien » ou « nabokovien » qu’il se veuille), demeure, par la qualité et l’orientation de son attention non moins que par ce qui l’anime, en étroite relation avec la nature, avec les mystères et les fastes légendaires de la nature.

Je repense à ce que vous nous disiez, à propos de Cocteau et de ce fond de chasse sauvage qui frémit dans la France classique, cette proximité avec ce qui brille et ce qui brûle. Là encore la beauté et la plénitude sont données de surcroît, la nature étant offerte à l’art et l’art à la nature, comme dans l’entrelacs des figures scythes ou persanes. De même, le Bernin, ce comble d’artifice, rejoint, par ses excès mêmes, les efflorescences surabondantes de la nature. La métaphore, qui stylise ce que les critiques nomment, souvent péjorativement, l’écriture artiste, est au principe même des phénomènes naturels, où les plantes se déguisent en animaux et inversement, où les tournesols empruntent au soleil vers lequel ils se tournent sa forme rayonnante.

Au naturalisme de Zola s’oppose le naturalisme de Fabre et de Linné qui enchanta Jünger que l’on persiste à nous présenter comme un « esthète ». La nature métaphorise et se métamorphose par nature. Et elle écrit. Novalis parle de l’écriture des pierres, des branches, des feuilles, des cristaux de neige. Sitôt que l’on cesse de se laisser abuser par l’illusion de l’extériorité, écrire devient comme un prolongement du geste silencieux de la création. Nous lisons, nous déchiffrons le nuage et la pierre. En écrivant, nous continuons la lecture du monde à partir de son âme. Nous inventons des dieux qui sont les métaphores d’une réalité qui est en même intérieure et extérieure, nous suivons le bon vouloir du dieu tisserand qui entrecroise le fil de trame et le fil rapporté. De tous les objets qui sortent des mains humaines, les livres sont les plus proches de la nature, avec leurs feuilles et leurs signes, leur mémoire inscrite, feuilletée, leur temporalité devenue concrète. Nous écrivons dans le temps qui passe, et parfois pour passer le temps ; et ce temps demeure, comme dans la nature, en traces visibles et plus ou moins déchiffrables. L’art de l’écrivain entre alors en concordance avec la botanique, la géologie. Les arbres tombent en poussière ou se pétrifient, sont dévorés par les termites ou deviennent des livres. En écrivant nous perpétuons la nature, mais encore faut-il être assez naturellement métaphysiciens, c’est-à-dire orientés (comme la chenille l’est par son devenir-papillon, pour reprendre une métaphore de Rozanov) vers cet autre-monde qui n’est pas séparé de ce monde-ci mais distinct, mais relié par des gradations infinies. Le supra-sensible n’est jamais que la plus haute branche du sensible. Dès lors que l’âme du monde les unit, comme le sel des alchimistes unit le soufre et le mercure, le sensible et l’intelligible cessent d’être ces mondes séparés, hostiles. Le surnaturel est naturellement le cœur de la nature, la métaphysique couronne la physique. Ce qui apparaît d’évidence dans la littérature antique ou médiévale.

La psychologie moderne feint d’oublier tout ce qui nous apparente au monde. Elle feint de croire (ou croit, ce qui est pire) que nous pouvons être un objet d’étude. Moralement, cela ne vaut pas mieux que la vivisection ou les expériences des médecins fous dans les camps de concentration. Quiconque vous aborde en psychologue est un ennemi, et l’on peut être aussi, à soi-même, son pire ennemi. La psychologie, en littérature, c’est une façon de se voir déjà mort, mais sans renaissance immortalisante. Le dard du scorpion se retourne contre lui-même. L’écriture, disait Cocteau est du dessin dénoué et renoué. Ainsi l’écriture peut délier ; elle peut être aussi le collet qui nous étrangle. Si elle nous délie, elle délie notre âme de la croyance absurde de n’être pas un éclat (aussi insaisissable que la lumière qui bouge entre les feuillages) de l’âme du monde.

Philippe Barthelet :

- Vos remarques me rappellent la sinistre définition de Bichat, sur quoi repose toute la médecine moderne : “La vie est l’ensemble des forces qui résistent à la mort”. Aveu terrible : c’est la mort qui définit la vie, qui est première - et dernière ; et la vie n’est que ce qui lui oppose une résistance par nature provisoire. Le provisoirement vivant est du mort par destination, du mort anticipé - et d’ailleurs l’examen médical par excellence n’est-il pas l’autopsie ? Quand Léon Daudet, qui savait de quoi il retournait pour avoir étudié lui-même la médecine, appelait les médecins des “morticoles”, la vérité qu’il énonce en un mot va bien au-delà de la simple satire. La mort (de l’homme) est sans doute le vrai nom de l’objectivité dont la science moderne s’est fait un palladium (et, après elle, les idéologies qui se donnaient pour des sciences, comme le marxisme). Les fameuses questions que pose Kant (“Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ?”), c’est par un coup de force à la fois métaphysique et grammatical qu’il en fait les annonciatrices de sa question fondamentale : “Qu’est-ce que l’homme ?” où tout à coup il passe de la première à la troisième personne du singulier, comme si cette substitution de personne était légitime, comme si elle était même possible... Cette simple petite question qui semble si pédagogique, pour tout dire si ennuyeusement anodine, en vérité ouvre la boîte de Pandore des temps modernes : elle résonne comme un écho inversé, sur le mode interrogatif, ironique (mais d’une ironie archangélique, plus luciférienne que kantienne...) de la réponse, de la seule définition qui tienne et qui a été donnée une fois pour toutes et pour tous les temps par le dernier prophète du Christ, le procurateur Pilate : Ecce Homo, “Voici l’Homme”. L’Homme, la seule fois d’ailleurs où la majuscule est admissible, est devenu depuis le jour de sa Passion l’un des noms du Christ. C’est Dieu Lui-même et Lui seul qui se charge de la définition de l’homme. Chercher l’homme en dehors de Lui, c’est-à-dire en Lui tournant le dos par présupposé de méthode, c’est ouvrir la porte au néant. Le fameux “humanisme” des Lumières aboutit à toutes les atrocités possibles dont les deux derniers siècles ont été saturés : Maurice Clavel avait très bien vu que le prétendu “pouvoir de l’homme” que l’on exalte se révèle très vite et fatalement pouvoir de l’homme sur l’homme... L’homme définissable, l’homme objectif c’est l’homme mort, le cadavre posé sur le marbre devant le docteur Tulp, qui le lacère pour les besoins de sa leçon d’anatomie... Encore une fois, curieuse perspective méthodologique : l’anatomie du vivant s’apprend par la dissection des cadavres... Je songe encore à cet adage de l’ancien droit, qui pour la science moderne doit s’entendre à la lettre : le mort saisit le vif...

L’automne où nous entrons est singulièrement triste et gris ; on a justement l’impression que c’est l’âme du monde qui est souffrante, décolorée, atteinte de mille façons invisibles et que tous, sans le comprendre le plus souvent, nous en souffrons… « Saison mentale », ô Apollinaire, pour le pire, comme si le ciel des météores devenait fou à proportion de la folie intime que l’on veut à toutes forces nous imposer…

Permettez-moi de revenir à cette remarque capitale que vous venez de faire : sur le supra-sensible qui est la plus haute branche du sensible. Il me souvient des diatribes de Zarathoustra contre les prédicateurs d’arrière-mondes, diatribes, au reste, plus antiprotestantes que véritablement antichrétiennes ; et à mon étonnement d’adolescent encore tout imbibé de nietzschéisme, découvrant dans la Somme contre les Gentils l’affirmation de cette tranquille évidence : Præter hunc mundum non est aliud, au-delà de ce monde il n’y en a pas d’autre. Voilà, par la plume du Docteur Angélique, la simple et véritable doctrine de l’Église…

Le grand secret de toute poésie, qui peut enivrer les poètes jusqu’à l’enthousiasme – la possession par un dieu - , lequel ne va pas sans un péril immense, et toute la poésie des temps modernes en est le martyrologe – le grand secret de toute poésie, retrouvé aussi bien par Novalis que par Hölderlin, comme s’il appartenait à l’Allemagne de nous sauver de la « littérature », avant d’ailleurs de nous perdre avec la « philosophie »… - ce grand secret, qui a l’enfantine simplicité de l’évidence, c’est que « l’autre monde » et ce monde-ci ne sont qu’un, reliés par les gradations infinies qu’évoque Edgar Poe dans son Colloque de Monos et Una ; c’est l’échelle de Jacob, ou encore l’arc-en-ciel, « arche d’alliance » ou écharpe d’Iris, la messagère des dieux…

C’est l’intuition cardinale de Baudelaire : les correspondances, clef de la réalité, qui fondent aussi bien la lecture (avec ses différents degrés d’intellection, telle qu’on la pratiquait au moyen-âge) que la science héraldique : chaque chose est au-delà de soi, le signe et la figure de quelque chose d’un autre ordre, et c’est cette annonciation d’un autre ordre – d’un plus hault sens – qui donne à chaque chose l’essentiel de sa réalité ; sans quoi les choses, comme dirait Rostand, « ne seraient que ce qu’elles sont » : ne seraient plus que leur écorce ; leur abstraction, leur prose : ce qui est précisément le cas des choses modernes, lesquelles, comme par hasard, ne peuvent trouver place dans le blason. L’annonciation d’un autre ordre, c’est tout bonnement la définition du symbole, et pour bien comprendre l’enjeu, comme diraient nos contemporains, de cette question, il faut redire cette définition en quelque sorte physiologique de Léon Bloy que « c’est dans l’exacte mesure où un être est symbolique qu’il est vivant ».

Sur la plus haute branche, un rossignol chantait…

Luc-Olivier d’Algange :

- Si nous perdons l’âme du monde, ou, plus exactement, si l’âme du monde est perdue pour nous (« Aurélia était perdue pour moi » écrit Gérard de Nerval), nous perdons en même temps notre âme, et le monde. Un monde sans âme, définition la plus laconique et peut-être la plus juste du monde moderne, est un monde qui n’est pas. Si l’âme du monde est perdue pour nous, nous perdons tout : le sensible et l’intelligible, le royaume de la nature et le royaume plus vaste de Dieu, ce qui nous distingue et ce qui nous unit, l’immobilité et le mouvement.

Évoquant l’Âme du monde, Platon parle d’une « sorte de substance intermédiaire comprenant la nature du Même et celle de l’Autre » et dépasse ainsi ce que nous percevons ordinairement des Éléates et des « héraclitéens ». En perdant l’Âme du monde, nous perdons à la fois l’être et le devenir. Ceux qui veulent, nietzschéens improvisés tels M. Onfray, « renverser le platonisme », non sans prétendre se mesurer avec saint Thomas d’Aquin, ne renversent que leurs propres constructions et semblent avoir oublié de lire Platon : « S’il n’y a qu’immobilité, écrit Platon, il n’y a d’intellect nulle part, en aucun sujet, pour aucun sujet (…) Par contre, si nous acceptons de mettre en tout, la translation et le mouvement, ce sera encore pour supprimer ce même intellect au rang des êtres. » L’âme, ce qui anime, est ce mouvement qui sans cesse renouvelle la parenté du Même et de l’Autre, de l’être et du devenir. La « déconstruction » de l’Âme du monde coïncide avec le triomphe de l’explication mécaniste, elle–même principe de « l’homme-machine », désacralisé et « démystifié », dont tous les actes se trouvent alors explicables par la sociologie, la biochimie ou la génétique. Le sens commun le plus élémentaire, « l’enfantine simplicité de l’évidence », nous instruit déjà de la différence entre l’animé et l’inanimé ; différence qui n’a peut-être jamais été aussi perceptible qu’aujourd’hui ; car si, pour Hugo, « tout a une âme », si, pour Nerval « un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres », en revanche, entre l’homme et le robot demeure cette distinction décisive, métaphysique, que le monde moderne tend à abolir, et qu’il nous révèle précisément en voulant l’abolir. Ces hybridations cauchemardesques que les Tribulat Bonhomet modernes expérimentent, par les nanotechnologies, entre la cybernétique et la vie confirment aussi cet autre trait de génie de Platon qui affirme, contre Parménide, qu’il y a bien un « être du non-être ». Or, nous y voici : l’homme-machine dans un monde-machine ; ce qui prouve assez que tout ce que l’homme conçoit, il le réalise, fût-ce à l’intérieur de « l’être du non-être ». M. de La Mettrie voyait l’homme comme une machine, prédisposant ainsi la machine à se substituer à l’homme. Il ne restait plus à Mary Shelley, douée d’une belle intuition, qu’à décrire le Prométhée moderne sous les aspects du docteur Frankenstein, qui est le véritable mythe de notre temps, son « idéal », son aspiration fondamentale à fabriquer de la vie avec de la mort, c’est-à-dire à inventer une vie morte, atroce caricature de la renaissance immortalisante.

À tant vouloir se « libérer » de Platon et de la Théologie médiévale, les modernes ne semblent plus disposer des instruments intellectuels qui leur permettraient de comprendre ce qu’il en est du « non-être » où ils s’agitent et s’évertuent, si bien que les uns demeurent « parménidiens » ( mais de caricature, il va sans dire), enfermés qu’ils sont dans leurs « identités » et que d’autres, les « festifs » dont se moque Philippe Muray, se veulent « héraclitéens », dans un individualisme de masse, un relativisme dogmatique (« rien n’est vrai, tout est relatif ») qui tendent au pire grégarisme. Les « réactionnaires » et les « post-modernes » s’opposent dans un théâtre où le divin brille par son absence. Mais qu’en est-il de ce qui brille dans l’absence ?

On en vient à croire que ceux qui nous annoncent la fin du monde sont d’incurables optimistes. La fin du monde, et non seulement la fin d’un monde, est derrière nous. Nous n’existons plus que dans la rémanence de ce qui fut ; et celle-ci commence à s’évaporer. Derrière ces décors, ces silhouettes, ces fantômes scintille le beau néant, l’éblouissement de la fin qui annule tout commencement. Le monde s’est entièrement dédit ; et ce dédire est « défaire », défaite et défection. Nous sommes vaincus, les fils ne tiennent plus à la trame mais virevoltent au hasard. Cette fin du monde, au demeurant, n’est pas un mal. La conséquence du mal échappe au Mal. Ce monde, emprisonné à l’intérieur de « l’être du non-être » n’est qu’un immense « faire-semblant » inconscient, pas même une supercherie ou une usurpation : un théâtre d’ombres. Cette fin du monde, on pourrait presque la dater, si donner une date à l’intérieur d’un temps aboli pouvait avoir un sens. Il y eut bien ce moment où le monde existait encore dans une haute dimension tragique et ce moment où il n’existe plus. Notre cas de figure est des plus étranges, car presque tous nos contemporains sont nés dans ce monde qui n’existait plus, autrement dit dans le néant, qui est, pour citer une de vos expressions, « la parodie du vide, lequel est un autre nom de Dieu ».

Philippe Barthelet :

- L’optimisme que vous nous offrez, le seul recevable qui est ontologique (Deo optimo maximo, et comment l’essence du Bien pourrait-elle être autre chose que le meilleur ?) tient tout dans votre remarque capitale : « la conséquence du mal échappe au Mal ». Autrement dit, le Prince de ce monde, qui comme tout prince appelle un surnom, pourrait être surnommé l’Inconséquent… (Définition là encore purement ontologique, Dieu nous garde de conjecturer sur la psychologie satanique…) Il est fatalement inconséquent, par définition même, et cette impuissance finale l’enrage… D’où tant de proverbes (« le diable porte pierre ») et de contes où le diable se révèle, bien contre son gré, l’ouvrier et l’auxiliaire de Dieu…

Tribulat Bonhomet, disciple rationaliste (et français) du Dr Frankenstein, siège aujourd’hui en tant que « sage » dans les divers « comités d’éthique » qui ont remplacé, sur le mode collectif, nos anciens directeurs de conscience. C’est un lointain neveu du Dr Faust, dont, faut-il le dire, les exaltations et rêveries préscientifiques l’impatientent un peu. Son postulat, qu’il a fait passé pour une évidence, laquelle est aujourd’hui la mieux reçue, aussi bien dans les académies que dans les magazines, est que le vivant n’est que l’étape préparatoire au technologique, qu’il n’existe qu’en fonction des prothèses dont on le perfectionnera pour donner enfin naissance au véritable homme-machine, selon une assomption mécanique de l’humain dont n’aurait osé rêver M. de La Mettrie. L’homme biologique n’est que le brouillon de cette merveille déjà dans les cornues. Il s’agit bien de « fabriquer de la vie avec de la mort », comme vous le dites ; ce qui nous ramène curieusement à la définition de Bichat – la vie comme mort anticipée, la vie étalonnée à la mort. Philippe Muray nous rappellerait peut-être que Bichat et Frankenstein étaient condisciples à la faculté…

Des générations d’apprentis bacheliers ont ânonné comme une évidence – encore une - , comme un requisit de la démarche scientifique, c’est-à-dire comme une condition du Progrès, l’allégation de Max Weber sur la science moderne qui doit « désenchanter le monde ». On n’a pas pris garde que ce parti-pris de désenchantement n’était rien d’autre que la négation – en pensée et en acte – de l’âme du monde ; autrement dit un suicide, ce que les plus lucides parmi les écologistes commencent à entrapercevoir. Le 4 juillet dernier, jour comme on sait de leur fête nationale, les Américains ont percuté une comète avec un de leurs engins. On en a énormément parlé, pour s’en réjouir presque toujours. Voilà un bon indice pour mesurer le degré d’irréalité où nous sommes parvenus : combien d’hommes ont ressenti cette prétendue « prouesse technologique » pour ce qu’elle était : un attentat misérable, non tant contre le cosmos que contre l’intelligence du cosmos, un enfantillage odieux et la preuve la plus atterrante de notre aveuglement et de notre débilité ? Et combien, parmi ceux qui l’auront ressenti, auront eu le courage de le dire – sauf à passer pour d’aimables excentriques ?

Luc-Olivier d’Algange :

- « Enfantillage odieux », - l’expression recouvre parfaitement tout ce que le monde moderne tient pour important et pour sérieux, tout ce qui exalte son lyrisme et son ingéniosité. Parmi ces enfantillages, l’un des plus récents a été de fabriquer un robot sur le modèle du cafard ! L’article de Science et Vie qui relate cette glorieuse incongruité précise que ce cafard-robot possède, je cite, « la faculté d’interagir avec les cafards vivants et même de devenir leur leader ». Nous ne nous offusquerons pas, pour cette fois, de l’anglicisme…

Le génie de Villiers de L’Isle-Adam est d’avoir pressenti, par d’infimes détails, non seulement la logique moderne mais encore son style, sa bouffonnerie sinistre, son mélange de comique accablant et d’horreur latérale. Ce robot-cafard est, en soi, une métaphore admirable de notre temps ; il me fait penser à cette autre invention bonhomesque : le poulet génétiquement modifié pour être sans plumes et nous épargner par conséquent l’effort d’avoir à le plumer. On songe bien sûr au « bipède sans plumes » des philosophes et à l’avenir possible d’un humanisme au service d’une humanité déjà plumée. Ce que René Guénon, en métaphysicien, nomma le Règne de la Quantité, nous pourrons, en poètes, le nommer le Règne du cafard-robot et du poulet sans plumes. Notre avenir est bien tracé dans le néant, à moins de partager l’optimisme des punks qui vociféraient des « no future » sur leurs comptines électrifiées. Tout y conjure : nous serons dirigés par un cafard géant, maître d’une armée de cafards contrôlant et surveillant tout, le propre du cafard étant de cafarder.

Le plus terrible, comme vous le remarquez, n’est pas la chose en soi mais l’inconsciente inconséquence avec laquelle elle est accueillie. Tout se passe comme si de rien n’était, par inadvertance comme dans un mauvais rêve. L’ouvrier de l’homme-machine est le trafiquant d’organes, on ne fabrique de la vie avec de la mort que parce que l’on sait fabriquer de la mort avec de la vie de façon industrielle. La modernité activiste débute avec les tanneries de peaux de Vendéens sous la Révolution française et ne laissa point, de décennies en décennies, d’être plus abominablement inventive. Et il reste des Modernes pour tenter de nous effrayer avec le Moyen-Âge… Vous avez remarqué l’insistance des ordinateurs à nous souhaiter la bienvenue. Il y a quelque chose d’effrayant dans la politesse des machines, surtout en des temps où les humains rivalisent entre eux en goujaterie. Bienvenue donc, dans ce monde qui « bouge », qui évolue, qui se modifie sans entraves…

Donc le contraire de la littérature, comme un appel à un « contre-monde » à ce monde. Un contre-monde non comme une batterie d’artillerie face à une autre mais comme « l’ombre bleue des amandiers » dont parlait André Suarès, cette ombre bleue qui nous éveille du mauvais rêve, en tombant, par les interstices de la terre, dans la crypte du Temple détruit.

Le « contre » cesserait ainsi de sembler en appeler à je ne sais quelle vaine dialectique mais indiquerait un « retrait », un recours au « Logos intérieur », une architecture souterraine, alors qu’en surface, il n’y a plus rien. Comment dédire ce qui déjà s’est dédit ? Comment défaire la défaite ? L’ontologie de ce contraire de la littérature expérimenterait ainsi par son « retrait » ce que Heidegger nommait « l’ expulsion-répulsante du néant ». Elle redonnerait à ce qui n’est pas l’éclat aveuglant de ce qui n’est pas et à ce qui est la ténèbre douce où pointe l’étincelle incréée, le « iota » de lumière qui demeure en nous alors que nous n’existons plus.

Philippe Barthelet :

- Ce cafard-robot mérite d’être notre totem. Je songeais d’ailleurs, en feuilletant les « grands écrivains » qu’on propose maintenant à notre admiration, que nous étions passés de la « littérature pour mulots » - celle que Dominique de Roux trouvait chez Maurice Genevoix à la littérature pour cafards ; ne manquait, pour être très exact, que la touche technocybernétique que vous ajoutez. Cafard-robot, donc, prouesse et enseigne des fameuses « nanotechnologies », dont on n’attend rien de moins que le salut solitaire du nouvel homme ; « nanotechnologies » qu’il faut sans doute entendre, avec l’aphérèse de l’o initial, comme un perfectionnement de l’onanisme. Sous le totem de l’insecte, le cafard est à la fois celui qui rapporte, qui dénonce - qui cafarde ; celui qui prend les apparences de la religion pour mieux duper ses victimes et enfin, le climat psychologique d’affaissement, de lâcheté, de veulerie qui est la forme ordinaire de la « déprime » dont nos contemporains ne sortent pas - et peut-être dont ils ne veulent pas sortir. Selon les grimoires, le mot vient de l’arabe « kafir », traître à la vraie foi, lui-même emprunté à l’hébreu « cafar », renier. Les cafards, ou cafres, sont les infidèles. Comme les mots disent tout, si l’on prend la peine de les écouter, on notera que dans l’ancienne langue « cafarder » se disait pour parler beaucoup, et à tort et à travers. Assez bonne définition de la littérature parvenue à son stade terminal.

Luc-Olivier d’Algange :

- L’enfant qui pleure dans les ruines est l’âme qui nous sauve : elle qui nous appelle à la sauver est notre salut, notre âme. Cette âme est séparée de nous par des éons, par des siècles de siècles, par la nuit des temps, par des déluges infinis… Et cependant cet « hors d’atteinte » scintille dans la proximité extrême, sur le duvet d’une feuille ou dans l’onde lumineuse d’une pupille : cette ténèbre voyante ! La crypte du temple détruit est partout où la prière se recueille pour se déployer, - et à chaque instant. Telle est la sapience, qui affleure, la sagesse à fleur de peau, non l’abstraction mais la sainteté qui possède le don d’ubiquité, à la fois absente et présente, cachée et révélée, qui, selon la formule d’Héraclite, « nous fait signe ».

Je repense souvent à ce qu’écrivait Léon Bloy, lui aussi en révolte contre les « binaires » : « Le temps n’existant pas pour Dieu, l’inexplicable victoire de la Marne a pu être décidée par la prière très-humble d’une petite fille qui ne naîtra pas avant deux siècles ». On peut ainsi espérer qu’une prière viendra pour nous aussi, dans deux siècles ou dans deux millénaires ; on peut croire que cette prière déjà nous sauve, que sans elle nous serions réduits au silence. Maistre nous apprend que l’injustice n’est jamais que provisoire et ne se perpétue que par notre ignorance. Il n’est point question ici de bons sentiments, mais seulement de bonne foi et de réalité. L’injustice est impossible : le repons surgit là où notre intelligence seule ne peut l’attendre. En témoigne l’œuvre et le destin impondérable de Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit, si haute dans la douceur de son sacrifice que l’espace et le temps furent pour elle, et par elle, et pour de nobles causes, frappés d’inconsistance. C’est ne rien comprendre au sens des mots que de ne pas voir que la nature n’est qu’une dimension de la surnature, de même que l’espace et le temps ne sont que des éléments de la grammaire de Dieu, que Dieu peut joindre et disjoindre à sa guise.

Il est à craindre que ces dernières décennies ne furent pas sans contribuer grandement à nous faire oublier que le christianisme n’est pas seulement une morale vaguement « conviviale » ou « humaniste » mais aussi, mais surtout, une métaphysique et une poétique. Les gnosimaques modernes ne haïssent tant ce qu’ils nomment la « gnose » (où ils confondent tout et son contraire, Marcion, le New-Age, René Guénon et Henry Montaigu) que parce qu’ils ont abandonné la sapience chrétienne au milieu des ruines, et leur haine n’est autre que le masque de leur mauvaise conscience à l’égard de cette sapience, de cette âme enfantine perdue et délaissée.

Si, pour Umberto Eco, la « gnose » est, je cite, « le fascisme éternel », si, pour les nostalgiques du maréchal Pétain, elle est une variation du « complot judéo-maçonnique », pourquoi ne pas tenter de la comprendre, à rebours de ces « binaires », tout simplement comme la Parole Perdue ? Non certes la parole de Marcion, qui tente vainement d’arracher le Christ à la royauté davidique, ou celle des puritains de toutes obédiences, qui méprisent l’héritage grec, mais bien la parole perdue (car elle est perdue hélas !) de saint Augustin, de Jean Scot Érigène, de saint Bernard de Clairvaux, d’Hugues de Saint-Victor, de Jean de Salisbury, d’Angèle de Foligno ou de Maître Eckhart…La véritable gnose n’est pas outrecuidance, mais humilité. Ce n’est pas le savoir péremptoire du chrétien qui parle « en tant que » chrétien, du chrétien soucieux de sa « spécificité » chrétienne, mais l’humble sapience du Bien et du Vrai qui, je cite Scot Érigène, « surpasse la perception de tout esprit et de toute raison ».

Les moralisateurs modernes, eux, rivalisent à parler de « l’Autre ». C’est à qui sera le plus fort dans « le respect de l’Autre ». Concours d’« altérophiles » ! Mais qu’en est-il de leur propre cœur ? Qu’est-ce que le respect de l’Autre sans la connaissance qui nous rend identiques à lui, sans l’amour qui de cet Autre fait un Même ? Ce « respect » est une grimaçante caricature d’amour à quoi il faut opposer non une contre-caricature, comme le font certains intégristes, perdus en des combats subalternes, mais le contraire d’une caricature. Ce contraire-là donne tout son poids, toute sa vérité, à la voix seule, et même esseulée. Les Évangiles sont le récit d’une révolte contre l’esprit grégaire. Quel est le sens de la Passion du Christ si une seule voix ne peut contredire toutes les voix et tous les silences ?

Philippe Barthelet :

- Le point commun de la droite et de la gauche intellectuelle, c’est cette complicité objective et à beaucoup d’égards, spéculative, au sens étymologique : c’est un double miroir, et l’une renvoie à l’autre sans fin, puisque chacune ne se justifie que par son opposition à son opposée. Cette complicité de fait est beaucoup plus importante que leurs très contingentes divergences d’opinion. Elles s’entendent sur le fond pour exclure, et pis : décréter d’inexistence tout ce qui ne se passe pas entre elles : le théâtre de leur mascarade est le théâtre du monde, c’est même le monde tout court, rien n’existe en dehors du champ clos de leur parade d’affrontement. Il suffit de voir avec quelle unanimité instinctive la droite et la gauche se retrouvent pour condamner, par exemple, « la gnose » : il me souvient à ce propos d’un livre d’entretiens avec divers auteurs catholiques, venant de tous les points de l’éventail, de la gauche la plus conciliaire à la droite la plus intégriste. Tout en apparence les opposait, sauf un point, sur lequel ils se retrouvaient tacitement comme un seul homme : la dénonciation de l’entreprise « gnostique » de René Guénon. Guénon est à cet égard une pierre de touche merveilleuse qui, en abolissant les fausses querelles et les débats en trompe-l’œil, nous fait gagner beaucoup de temps…

Si je puis ajouter mon expérience toute chaude : un journal catholique m’a censuré au motif que je voulais parler des Saints de l’Islam d’Émile Dermenghem : j’aurais dû savoir qu’il n’y a pas de saints en dehors de l’Église – et que l’Islam est la cité du diable… On pense avec soulagement au vers de Péguy : « Moi qui ne suis pas un saint, dit Dieu »…

Quant au « respect de l’Autre », qui pour nos grandes consciences est le dernier mot de la morale sociale, il n’éveille en moi qu’un souvenir, plutôt fâcheux : l’Autre, pour les auteurs ascétiques de jadis, c’était le nom de l’Adversaire, celui qu’on ne voulait pas nommer. Nos grandes consciences ne croient donc pas si bien dire. Le langage est toujours étymologique : il dit toujours la vérité, même à notre insu – surtout, peut-être, à notre insu. Nos moindres paroles sont des aveux ; des paroles manquées, l’équivalent des « actes manqués », c’est-à-dire comme on sait parfaitement réussis, du Dr Freud…

Luc-Olivier d’Algange :

- Le comique (de répétition) est à l’œuvre dans les débats entre la Droite et la Gauche. On songe aux « petiboutistes » et aux « groboutistes » des voyages de Gulliver, qui disputaient de la façon d’attaquer l’œuf à la coque. Faut-il diminuer le chômage pour augmenter la consommation ou augmenter la consommation pour diminuer le chômage ? Le dilemme est peu cornélien et possède la tristesse qui caractérise le fond du comique.

Il faut croire que la « folie » d’Artaud se confond avec la plus brûlante lucidité lorsqu’il nous parle d’envoûtements. Comment expliquer sinon que cette merveilleuse disposition de la rencontre du monde avec l’entendement humain, avec ses preuves innombrables et étincelantes d’amour humain et divin, soit réduite à ces tristes mascarades ? Qu’en est-il de ce monde de forêts, de sources, de cathédrales, ce monde où la beauté s’enchevêtre à la beauté sur la terre et dans le ciel ? Notre monde, divisé en une Droite et une Gauche, qui n’ont plus rien à voir avec les colonnes de Rigueur et de Clémence de l’arbre séphirotique, apparaît de plus en plus comme un traquenard. Et la Droite et la Gauche sont également adroites (en usant de leurs extrêmes réciproques comme repoussoirs) à s’associer en une tenaille propre à broyer toute pensée. Toute pensée débute là où les opinions se déprennent. Mais elles s’accrochent, comme des pièges à loups.

Cioran, dans cette préface fameuse où il passe à côté de Joseph de Maistre, veut nous donner un « plaidoyer pour l’hérésie ». Mais c’est faute d’avoir compris la nuance maistrienne dont procède notre entretien. Or, j’y reviens, cette nuance, jugée spécieuse par certains, est avant tout logique. « Non une révolution contraire, mais le contraire d’une révolution ». Si donc, dans cette proposition on substitue le mot « négation », ou le mot « caricature » au mot « révolution », la logique de la phrase de Maistre éclaire la notion même d’hérésie. À la négation s’oppose non une négation contraire mais le contraire d’une négation, autrement dit une affirmation. De même nous faut-il opposer à la caricature du religieux non une caricature contraire (comme le fait par exemple Michel Onfray) mais le contraire d’une caricature. L’hérésie est moins une « déviance » qu’une caricature.